पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध; GS3/संसाधन भूगोल

संदर्भ

- जलवायु परिवर्तन, संसाधन प्रतिस्पर्धा और प्रमुख शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण आर्कटिक एक भू-राजनीतिक हॉटस्पॉट बन गया है।

आर्कटिक क्षेत्र के बारे में

- यह पृथ्वी पर सबसे नाजुक और महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है, जो पृथ्वी के सबसे उत्तरी भागों को कवर करता है।

- इसमें आर्कटिक महासागर, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (अलास्का) के कुछ हिस्से शामिल हैं।

- आर्कटिक वैश्विक औसत से लगभग चार गुना अधिक गर्म हो रहा है, जिससे पर्यावरणीय और आर्थिक बदलाव हो रहे हैं जो नीतियों और क्षेत्रीय दावों को प्रभावित करते हैं।

आर्कटिक क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक

- प्राकृतिक संसाधन: यू.एस. भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 13% अज्ञात तेल और 30% प्राकृतिक गैस मौजूद है।

- बर्फ की टोपियाँ पीछे हटने के साथ, ये संसाधन तेज़ी से सुलभ होते जा रहे हैं, जिससे इनका दोहन करने की चाह रखने वाले देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।

- नए नौवहन मार्ग: इनमें उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) और उत्तर-पश्चिमी मार्ग जैसे मार्ग शामिल हैं जो स्वेज और पनामा नहरों के लिए व्यवहार्य विकल्प बन रहे हैं।

- रूस के आर्कटिक तट के साथ उत्तर-पूर्वी मार्ग एशिया और यूरोप के बीच व्यापार मार्गों को 8,000 किलोमीटर तक छोटा कर सकता है, जिससे लागत में काफी कमी आएगी।

- कनाडा के आर्कटिक द्वीपसमूह के माध्यम से संभावित शिपिंग मार्ग, नॉर्थवेस्ट पैसेज एक फ्लैशपॉइंट बना हुआ है।

- कनाडा इसे आंतरिक जल क्षेत्र मानता है, जबकि अमेरिका बल देता है कि यह नौवहन की स्वतंत्रता वाला एक अंतर्राष्ट्रीय जलडमरूमध्य है।

प्रमुख चिंताएँ/चुनौतियाँ

- आर्कटिक में रूस का विस्तार: आर्कटिक तटरेखा के लगभग आधे हिस्से पर नियंत्रण रखने वाला रूस इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है।

- इसने सोवियत युग के सैन्य ठिकानों को फिर से खोल दिया है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले आइसब्रेकर तैनात किए हैं और अपने आर्कटिक सैन्य बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण किया है।

- रूस ने नियमित सैन्य अभ्यास किए, जो आर्कटिक जल पर नियंत्रण स्थापित करने के उसके दृढ़ संकल्प का संकेत है।

- नाटो की प्रतिक्रिया और पश्चिमी चिंताएँ: रूस के जवाब में, संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।

- नाटो में शामिल होने का फिनलैंड और स्वीडन का निर्णय आंशिक रूप से रूसी आक्रामकता पर चिंताओं के कारण है, विशेष रूप से यूक्रेन पर उसके आक्रमण के बाद।

- अमेरिका ने आर्कटिक सैन्य अभ्यास बढ़ाए हैं, पनडुब्बियाँ तैनात की हैं और रूसी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए नॉर्वे और कनाडा के साथ संबंधों को मजबूत किया है।

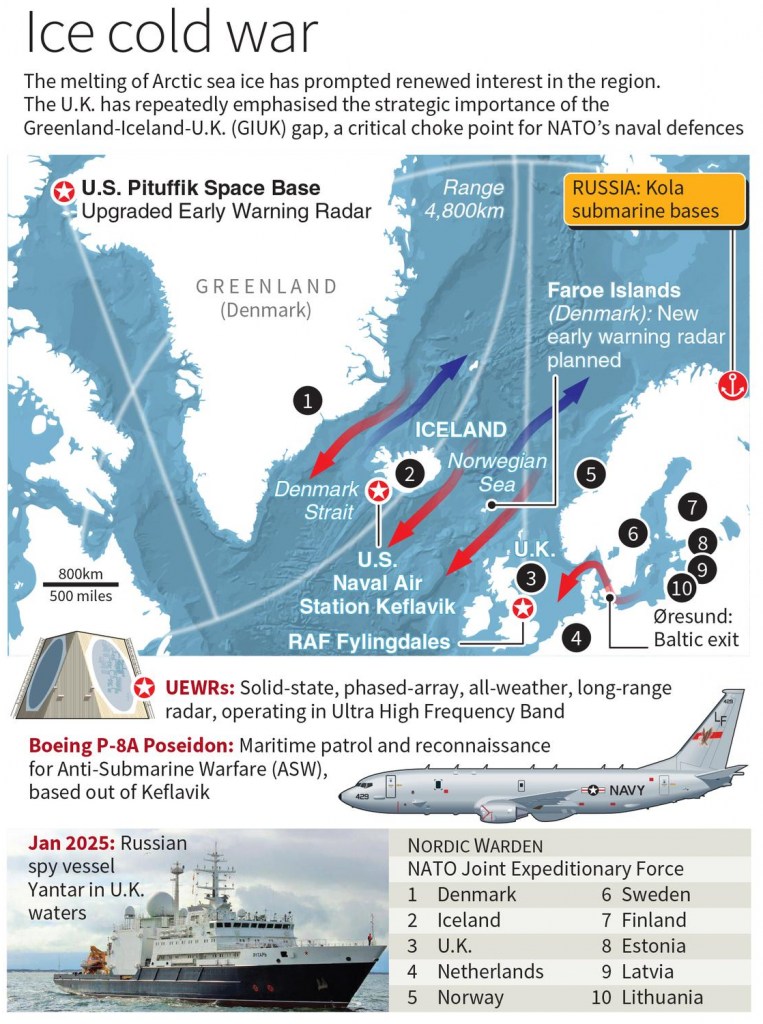

- उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम ने बार-बार ग्रीनलैंड-आइसलैंड-यू.के. (GIUK) गैप के रणनीतिक महत्त्व पर बल दिया है, जो नाटो की नौसैनिक सुरक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण बाधा है।

- चीन की बढ़ती आर्कटिक महत्त्वाकांक्षाएँ: चीन, एक गैर-आर्कटिक राष्ट्र होने के बावजूद, खुद को ‘आर्कटिक के निकटवर्ती राज्य’ घोषित कर चुका है और आर्कटिक के बुनियादी ढाँचे में भारी निवेश कर रहा है।

- इसने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में ‘पोलर सिल्क रोड’ का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में आर्थिक और वैज्ञानिक पैर जमाना है।

- कानूनी विवाद और क्षेत्रीय दावे: कई आर्कटिक राष्ट्रों के पास इस क्षेत्र में, विशेष रूप से महाद्वीपीय मग्न तट पर, प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय दावे हैं।

भू-राजनीतिक निहितार्थ

- समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS): राष्ट्र 200 समुद्री मील के EEZ से आगे समुद्र तल पर अपने दावों का विस्तार कर सकते हैं, यदि वे यह सिद्ध कर सकते हैं कि यह क्षेत्र उनके महाद्वीपीय मग्न तट का एक प्राकृतिक विस्तार है।

- रूस, कनाडा और डेनमार्क (ग्रीनलैंड के माध्यम से) सभी ने UNCLOS के अंतर्गत अपने समुद्र तल की संप्रभुता का विस्तार करने के लिए दावे प्रस्तुत किए हैं।

- अमेरिका, जिसने UNCLOS की पुष्टि नहीं की है, अपने दावों को पुष्ट करने में सीमाओं का सामना करता है।

- इस बीच, रूस ने पश्चिमी हितों को चुनौती देते हुए अपने दावों को मजबूत करने के लिए कानूनी पैंतरेबाज़ी और रणनीतिक सैन्य स्थिति का उपयोग किया है।

- आर्कटिक परिषद्: यह आठ देशों (अमेरिका, कनाडा, रूस, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड) से बना है, और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

- इसे औपचारिक रूप से 1996 में ओटावा घोषणा के माध्यम से स्थापित किया गया था। भारत आर्कटिक परिषद् में एक पर्यवेक्षक है।

आर्कटिक अनुसंधान में भारत की भूमिका

- भारत, एक गैर-आर्कटिक राष्ट्र होने के बावजूद, आर्कटिक अनुसंधान में सक्रिय भूमिका निभाता है।

- राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR): भारत जलवायु पैटर्न, समुद्री जैव विविधता और हिमनद गतिशीलता पर वैज्ञानिक अध्ययन करता है।

- भारत की आर्कटिक नीति, जिसका शीर्षक है ‘भारत और आर्कटिक’, सतत विकास के लिए साझेदारी बनाने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा।

- भारत ने आर्कटिक जलवायु प्रणालियों और उनके वैश्विक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए नॉर्वे के स्वालबार्ड में अपना अनुसंधान केंद्र हिमाद्री (2008 में) स्थापित किया।

Previous article

ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025

Next article

संक्षिप्त समाचार 01-04-2025