पाठ्यक्रम: GS3/ऊर्जा

संदर्भ

- हाल ही में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के माध्यम से अपना वार्षिक प्रकाशन, ‘ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025’ का अनावरण किया है।

2025 में भारत का ऊर्जा परिदृश्य

- कुल ऊर्जा आपूर्ति और माँग:

- आपूर्ति: लगभग 1,800 मिलियन टन तेल समतुल्य (MToE), जो 2024 की तुलना में 4.5% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है।

- माँग: यह मुख्य रूप से औद्योगिक विकास (40%), परिवहन (25%), और आवासीय खपत (20%) द्वारा संचालित है।

- ऊर्जा मिश्रण (स्रोत और शेयर):

- कोयला: 48%

- तेल: 28%

- प्राकृतिक गैस: 8%

- नवीकरणीय (सौर, पवन, जलविद्युत, बायोमास): 12%

- परमाणु: 4%

- जीवाश्म ईंधन भंडार और उत्पादन (कुल कोयला भंडार: 320 बिलियन टन):

- कोयला भंडार और उत्पादन: भारत में कोयला भंडार का वितरण ओडिशा (25.47%), झारखंड (23.58%), छत्तीसगढ़ (21.23%), पश्चिम बंगाल (8.72%) और मध्य प्रदेश (8.43%) जैसे कुछ राज्यों में केंद्रित है।

- इन राज्यों में भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 85% हिस्सा है। 01-04-2024 तक लिग्नाइट का कुल अनुमानित भंडार 47.30 बिलियन टन था। लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार तमिलनाडु (79%) राज्य में स्थित है।

- वार्षिक कोयला उत्पादन: 950 मिलियन टन, जो घरेलू माँग का 85% पूरा करता है। चीन के बाद भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बना हुआ है।

- कोयला भंडार और उत्पादन: भारत में कोयला भंडार का वितरण ओडिशा (25.47%), झारखंड (23.58%), छत्तीसगढ़ (21.23%), पश्चिम बंगाल (8.72%) और मध्य प्रदेश (8.43%) जैसे कुछ राज्यों में केंद्रित है।

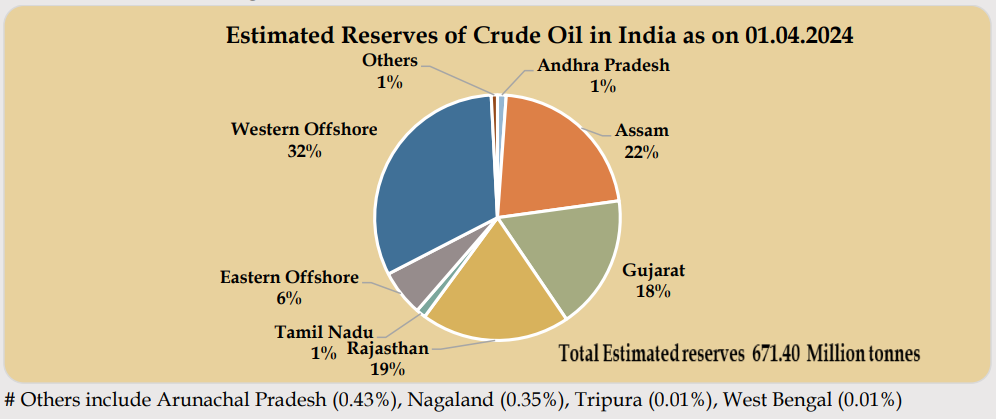

- कच्चा तेल: भौगोलिक दृष्टि से, भारत में अधिकतम कच्चे तेल के भंडार पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र (कुल कच्चे तेल के भंडार का 32%) में केंद्रित हैं। इसके बाद असम क्षेत्र (देश के कच्चे तेल के भंडार का 22%) है।

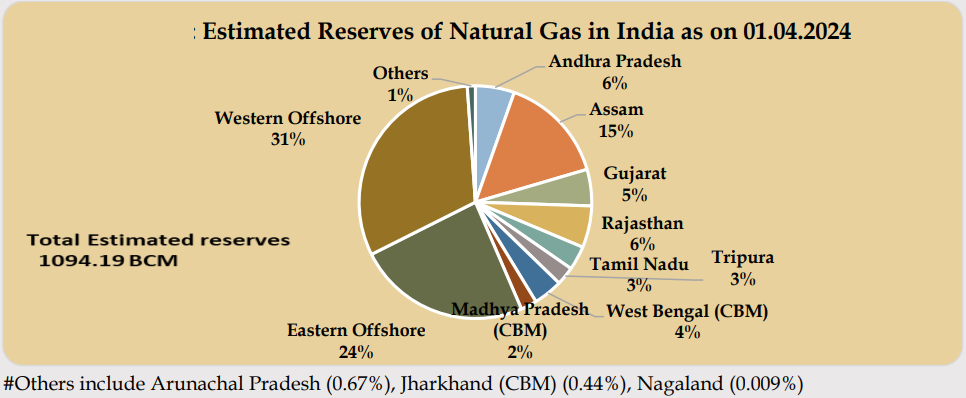

- प्राकृतिक गैस भंडार: भारत में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में स्थित हैं (कुल प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग 31%)। इसके बाद पूर्वी अपतटीय क्षेत्र (भंडार का लगभग 24%) आता है।

नवीकरणीय ऊर्जा विकास

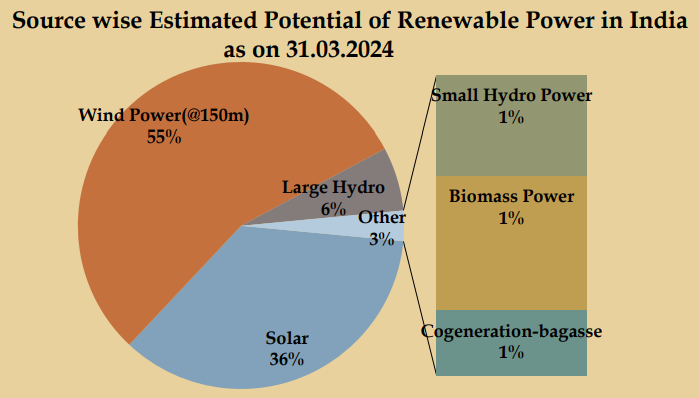

- संभावनाएँ: पवन ऊर्जा का हिस्सा सबसे ज़्यादा है (लगभग 55%), उसके बाद सौर ऊर्जा और बड़ी जलविद्युत का स्थान है।

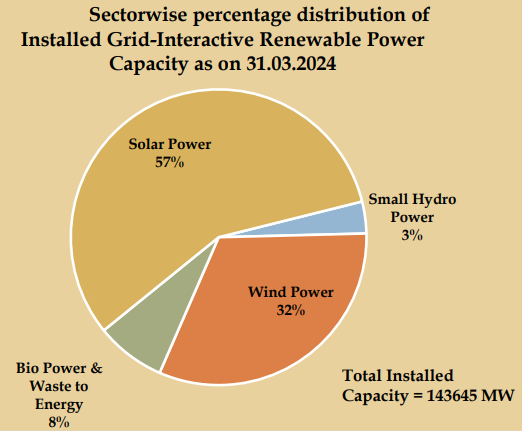

- अक्षय ऊर्जा क्षमता का भौगोलिक वितरण: अक्षय ऊर्जा उत्पादन की आधी से ज़्यादा क्षमता भारत के चार राज्यों में केंद्रित है।

- राजस्थान (20.3%), महाराष्ट्र (11.8%), गुजरात (10.5%) और कर्नाटक (9.8%)।

- अक्षय ऊर्जा क्षमता का भौगोलिक वितरण: अक्षय ऊर्जा उत्पादन की आधी से ज़्यादा क्षमता भारत के चार राज्यों में केंद्रित है।

- सौर और पवन ऊर्जा विस्तार: राष्ट्रीय सौर मिशन और पवन ऊर्जा विकास कार्यक्रम ने इन माइलस्टोन को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

- सौर ऊर्जा क्षमता: 175 गीगावाट (2024 में 150 गीगावाट से ऊपर)

- पवन ऊर्जा क्षमता: 50 गीगावाट (2024 में 45 गीगावाट से ऊपर)

- जलविद्युत और बायोमास ऊर्जा:

- जलविद्युत: 52 गीगावाट, जो कुल विद्युत उत्पादन का 12% प्रदान करता है।

- बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा: 15 गीगावाट, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी ऊर्जा प्रथाओं में योगदान देता है।

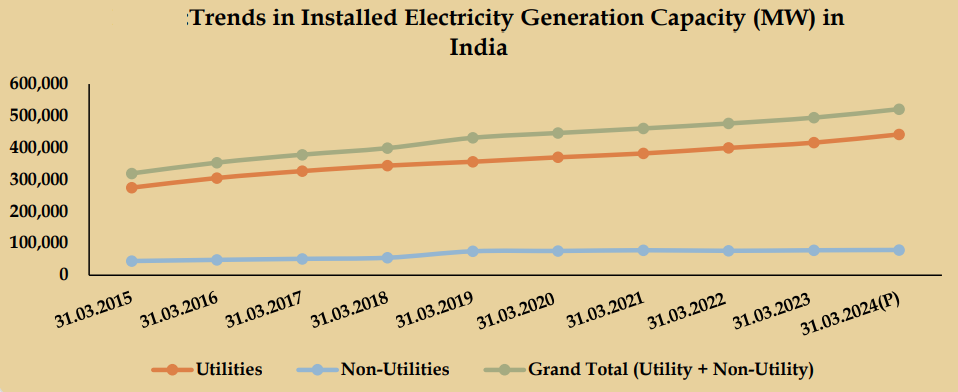

- विद्युत उत्पादन और खपत की प्रवृति:

- स्थापित क्षमता और उत्पादन: भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 450 गीगावाट है, जो 2024 में 420 गीगावाट से अधिक है।

- कुल विद्युत उत्पादन: 1,700 TWh (टेरावाट-घंटे)।

- प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत: 1,500 kWh प्रति वर्ष, जो आर्थिक विकास और शहरीकरण को दर्शाता है।

- वितरण और ट्रांसमिशन:

- स्मार्ट ग्रिड पहल के कारण वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ट्रांसमिशन घाटा लगभग 17% तक कम हो गया है (वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 23%)।

ऊर्जा दक्षता और स्थिरता उपाय

- सरकारी नीतियाँ और पहल:

- राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन: औद्योगिक उपयोग के लिए हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना।

- प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना: उद्योगों को ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

- इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना (FAME-III): EV की बिक्री और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना।

- कार्बन उत्सर्जन और जलवायु लक्ष्य:

- 2025 में भारत का कार्बन उत्सर्जन 2.9 बिलियन टन CO₂ होने का अनुमान है, जो अक्षय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के कारण 4% की गिरावट है।

- 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के प्रति प्रतिबद्धता एक दीर्घकालिक लक्ष्य बनी हुई है।

भविष्य का दृष्टिकोण

- भविष्य के ऊर्जा अनुमान (2026-2030):

- नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 2030 तक 25% तक पहुँचने की संभावना है।

- आर्थिक विस्तार से प्रेरित होकर ऊर्जा की माँग सालाना 5% की दर से बढ़ती रहेगी।

भविष्य की चुनौतियां

- जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता: भारत अभी भी कोयले और आयातित कच्चे तेल पर बहुत अधिक निर्भर है।

- ऊर्जा सुरक्षा जोखिम: भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ तेल और गैस आयात को प्रभावित करती हैं।

- बुनियादी ढाँचे की अड़चनें: ग्रिड आधुनिकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भंडारण समाधान की आवश्यकता।

Next article

आर्कटिक में तनाव क्यों अधिक है?