पम्बन ब्रिज

पाठ्यक्रम :GS3/अर्थव्यवस्था

समाचार में

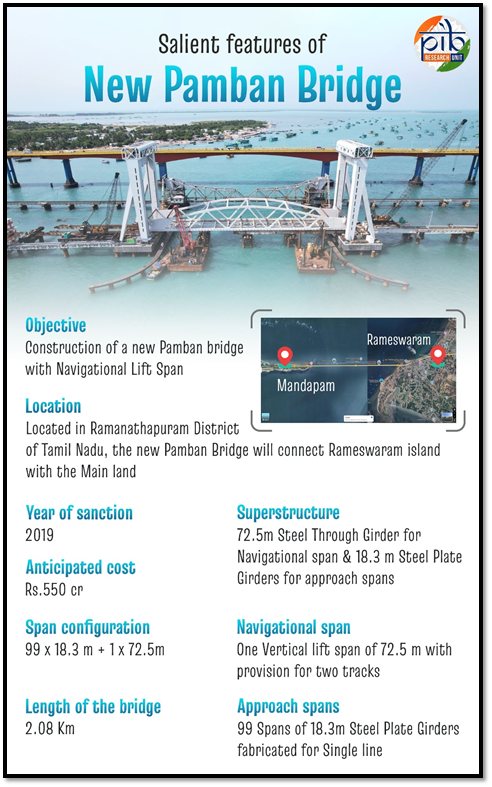

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सौ साल पुराने ढाँचे के स्थान पर नये पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा।

ऐतिहासिक संबंध

- पंबन ब्रिज रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है, जो समुद्र के पार विस्तृत है।

- इसे मूल रूप से 1914 में बनाया गया था और यह भारत का प्रथम समुद्री पुल था, जो व्यापार और तीर्थयात्रा के लिए महत्त्वपूर्ण था।

- पुराना पुल 1964 की सुनामी से बच गया, जिसमें दुखद रूप से एक ट्रेन प्रवाहित हो गई थी, लेकिन इसे बहुत हानि हुई।

- इसे बाद में स्थानीय मछुआरों की सहायता से प्रसिद्ध इंजीनियर ई. श्रीधरन ने बहाल किया।

- नए पुल को प्राचीन संरचना की सीमाओं को दूर करने, स्थायित्व सुनिश्चित करने, समुद्री नौवहन में सुधार और भविष्य के लिए तैयार क्षमता को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया था।

- इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

नया पुल

- नए पंबन ब्रिज का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) द्वारा किया गया था, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न PSU है।

- इसमें 72.5 मीटर का लिफ्ट स्पैन है जो जहाजों को गुजरने की अनुमति देने के लिए 17 मीटर ऊपर उठ सकता है।

- यह प्राचीन पुल से 3 मीटर ऊँचा है और इसे भारी मालगाड़ियों और वंदे भारत जैसी उन्नत अर्ध-उच्च गति वाली ट्रेनों दोनों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- यह 2.08 किलोमीटर तक फैला है और इसकी अपेक्षित आयु 58 वर्ष है।

- यह भारत का प्रथम वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है और इसे कठोर समुद्री परिस्थितियों का सामना करने के लिए उन्नत सामग्रियों से बनाया गया है।

महत्त्व

- प्राचीन पुल व्यापार के लिए एक महत्त्वपूर्ण कड़ी था, विशेषतः श्रीलंका के साथ, और 1964 की सुनामी जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी यह पुल बचा रहा।

- 1964 में श्रीधरन द्वारा पुराने पुल का जीर्णोद्धार एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसे केवल 46 दिनों में पूरा किया गया।

- नया पुल व्यापार और तीर्थयात्रा को सुविधाजनक बनाने की विरासत को जारी रखता है, साथ ही पुराने पुल के क्षरण और उच्च रखरखाव से उत्पन्न परिचालन चुनौतियों का आधुनिक समाधान प्रदान करता है।

Source :IE

ओटावा कन्वेंशन

पाठ्यक्रम :GS 2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- पोलैंड, फ़िनलैंड और तीनों बाल्टिक देशों ने रूस से बढ़ते सुरक्षा ख़तरे का उदाहरण देते हुए 1997 के ओटावा कन्वेंशन से हटने की योजना की घोषणा की है, जिसमें एंटी-पर्सनल लैंडमाइन पर प्रतिबंध लगाया गया था।

- संधि से बाहर निकलने वाले देश लैंडमाइन का उत्पादन, भंडारण और उपयोग फिर से प्रारंभ कर सकते हैं।

ओटावा कन्वेंशन

- इसे औपचारिक रूप से एंटी-पर्सनल माइंस के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और हस्तांतरण के निषेध तथा उनके विनाश पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है।

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो एंटी-पर्सनल लैंडमाइन पर प्रतिबंध लगाता है।

- इसे 1997 में ओस्लो में एक राजनयिक सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था और उसी वर्ष बाद में ओटावा में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था।

- यह संधि 1 मार्च, 1999 को लागू हुई।

प्रगति

- इसने एंटी-पर्सनल माइंस के उत्पादन और उपयोग को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे 40 मिलियन से अधिक भंडारित माइंस नष्ट हो गई हैं।

- इसने बारूदी सुरंगों से प्रभावित बचे लोगों और समुदायों के लिए सहायता की सुविधा प्रदान की है, साथ ही खदान-दूषित क्षेत्रों को साफ करने में भी सहायता की है। इसके परिणामस्वरूप हताहतों की संख्या में पर्याप्त कमी आई है।

महत्त्व

- यह वैश्विक स्तर पर बारूदी सुरंगों को हटाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने तथा विकलांगता के व्यापक संदर्भ में पीड़ितों को सहायता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण रहा है, तथा प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के सुरक्षित तथा अधिक उत्पादक उपयोग में योगदान दिया है।

| क्या आप जानते हैं ? – एंटी-पर्सनल लैंडमाइन्स नागरिकों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं, 80% से अधिक पीड़ित गैर-लड़ाकू होते हैं। – संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि 2024 में यूक्रेन सबसे अधिक खनन वाला देश बन जाएगा, जिसमें 1,200 से अधिक नागरिक हताहत होंगे। – लिथुआनिया जैसे कुछ देश क्लस्टर म्यूनिशन पर 2008 कन्वेंशन से हटने पर भी विचार कर रहे हैं, जो यूक्रेन की रक्षा में उपयोग किया जाने वाला एक और विवादास्पद हथियार है। |

Source :IE

अंतर-संसदीय संघ की 150वीं सभा (IPU)

पाठ्यक्रम :GS 2/शासन/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 5 से 9 अप्रैल, 2025 तक ताशकंद में आयोजित हो रहे अंतर-संसदीय संघ (IPU) की 150वीं बैठक में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

परिचय

- इस सभा का विषय “सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई” पर केंद्रित होगा, जिसमें गरीबी उन्मूलन, सभ्य कार्य को बढ़ावा, सामाजिक समावेशन और निर्णय लेने में हाशिए पर पड़े समूहों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।

अंतर संसदीय संघ (IPU)

- यह राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है, जिसकी स्थापना 1889 में 181 सदस्यों और 15 एसोसिएट सदस्यों के साथ की गई थी।

- यह संसदीय कूटनीति को सुविधाजनक बनाकर और वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए संसदों को सशक्त बनाकर शांति, लोकतंत्र अवमानना सतत विकास को बढ़ावा देता है।

- इसका मिशन राजनीतिक संवाद और सहयोग के माध्यम से लोकतांत्रिक शासन, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, युवा सशक्तिकरण, जलवायु कार्रवाई तथा सतत विकास का समर्थन करना है।

- यह मुख्य रूप से अपने सदस्यों द्वारा वित्त पोषित है और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जबकि न्यूयॉर्क तथा वियना में कार्यालय हैं।

Source :PIB

वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-II (VVP-II)

पाठ्यक्रम: GS3-बुनियादी ढाँचा/आंतरिक सुरक्षा

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रणनीतिक सीमा क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम (VVP) के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II) के बारे में

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित) है, जिसका कुल परिव्यय ₹6,839 करोड़ है।

- कार्यान्वयन और समय-सीमा: इसे वित्त वर्ष 2028-29 तक निम्नलिखित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा रणनीतिक गाँवों में लागू किया जाएगा:

- अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

- उद्देश्य: कार्यक्रम का उद्देश्य समृद्ध और सुरक्षित सीमाओं को सुनिश्चित करने, सीमा पार अपराध को नियंत्रित करने, सीमा पर रहने वाली जनसंख्या को राष्ट्र के साथ आत्मसात करने और उन्हें ‘सीमा सुरक्षा बलों की आँख और कान’ के रूप में विकसित करने के लिए बेहतर रहने की स्थिति और पर्याप्त आजीविका के अवसर सृजित करना है – जो आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है।

- मुख्य विशेषताएँ:

- गाँव या गाँवों के समूह के अंदर बुनियादी ढाँचे का विकास,

- मूल्य शृंखला विकास के लिए समर्थन (सहकारी समितियों, एसएचजी, आदि के माध्यम से),

- सीमा-विशिष्ट आउटरीच गतिविधियाँ,

- स्मार्ट कक्षाओं जैसी शिक्षा की बुनियादी संरचना,

- पर्यटन सर्किट विकास और

- विविध और सतत आजीविका के अवसर सृजित करने के लिए कार्य/परियोजनाएँ।

- महत्त्व: VVP-II, VVP-I के साथ, सीमावर्ती गाँवों को आत्मनिर्भर, लचीला और जीवंत बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है – जो राष्ट्रीय सुरक्षा और समावेशी विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है।

Source: PIB

अफ़्रीकी विशालकाय थैलीनुमा चूहा

पाठ्यक्रम: GS3/ समाचार में प्रजातियाँ

संदर्भ

- एक विशालकाय अफ्रीकी थैलीनुमा चूहे ने कंबोडिया में 109 बारूदी सुरंगों और 15 अन्य अप्रयुक्त आयुध (UXOs) का पता लगाकर विश्व रिकार्ड बनाया।

परिचय

- इसने चूहे द्वारा सबसे अधिक बार बारूदी सुरंगों का पता लगाने का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

- चूहों को युद्ध के मैदानों में छोड़े गए बारूदी सुरंगों और दूसरे हथियारों में पाए जाने वाले रसायनों को सूंघने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

- अपने छोटे आकार के कारण, चूहे बारूदी सुरंगों को विस्फोट करने के लिए पर्याप्त भारी नहीं होते।

- चूहे टेनिस कोर्ट के आकार के क्षेत्र की जाँच लगभग 30 मिनट में कर सकते हैं, जबकि मेटल डिटेक्टर को उसी क्षेत्र को साफ़ करने में चार दिन लग सकते हैं।

- वे पारंपरिक माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके प्रयोगशाला में पाए जाने वाले क्षय रोग की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से तपेदिक का पता लगा सकते हैं।

- कम्बोडिया दशकों से चले आ रहे युद्ध के कारण सबसे अधिक खनन वाले देशों में से एक बना हुआ है।

- देश का लक्ष्य 2025 तक बारूदी सुरंगों से मुक्त होना था, लेकिन फंडिंग चुनौतियों और नई बारूदी सुरंगों की खोज के कारण समय सीमा को 2030 तक बढ़ा दिया गया।

अफ़्रीकी विशाल थैलीदार चूहा

- वैज्ञानिक नाम: क्रिसेटोमिस गैम्बियनस, यह उप-सहारा अफ्रीका की मूल निवासी एक बड़ी कृंतक प्रजाति है।

- स्वरुप: उनके पास भूरे-भूरे रंग के फर होते हैं, बड़े कान और एक विशिष्ट थैली जैसा गाल होता है जहां वे भोजन संग्रहीत करते हैं।

- आवास: ये चूहे कई प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, जिनमें सवाना, जंगल और उप-सहारा अफ्रीका के कृषि क्षेत्र शामिल हैं।

- आहार: वे सर्वाहारी होते हैं और मुख्य रूप से फल, बीज, कीड़े और छोटे जानवरों को खाते हैं।

- बुद्धिमत्ता: ये चूहे अत्यधिक बुद्धिमान एवं प्रशिक्षित होते हैं, जो उन्हें बारूदी सुरंगों का पता लगाने और चिकित्सा चेतावनी सेवाओं जैसे कामों के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाता है।

- संरक्षण स्थिति: इसे IUCN रेड लिस्ट द्वारा “सबसे कम चिंता” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Source: TH

अगस्त्यमलाई परिदृश्य

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण एवं संरक्षण

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) को गैर-वानिकी गतिविधियों और अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए संपूर्ण अगस्त्यमलाई परिदृश्य का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।

परिचय

- इस निर्णय का उद्देश्य प्राचीन वन क्षेत्रों की बहाली प्रारंभ करना और बाघों के आवासों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की रक्षा करना है।

- सर्वेक्षण का दायरा: CEC सर्वेक्षण में पेरियार बाघ अभयारण्य, श्रीविल्लीपुथुर अभयारण्य, मेघमलाई अभयारण्य और थिरुनेलवेली अभयारण्य शामिल होंगे।

- तुलनात्मक डेटा: सर्वेक्षण में कमी और गिरावट का आकलन करने के लिए वर्तमान वन क्षेत्र की तुलना ऐतिहासिक डेटा से की जाएगी।

| केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) – CEC का गठन 2002 में (और 2008 में पुनर्गठित) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ के निर्णय के तहत किया गया था। – समिति पर्यावरण मंत्रालय में केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करती है। – संरचना: एक सदस्य सचिव, और शेष तीन विशेषज्ञ सदस्य, जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा नियुक्त सिविल सेवक हैं। |

अगस्त्यमलाई

- अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है, जो केरल-तमिलनाडु सीमा पर फैला हुआ है।

- यूनेस्को मान्यता: 2016 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया।

- रिजर्व में तीन वन्यजीव अभयारण्य, शेंदुर्नी, पेप्पारा और नायर, साथ ही कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व शामिल हैं।

- रिजर्व तमिलनाडु और केरल दोनों की कानी जनजातियों का घर है, जिनकी कुल संख्या लगभग 30,000 है।

- नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर अगस्त्यमला शिखर 1,868 मीटर तक ऊँचा है।

- सांस्कृतिक महत्त्व: इसका नाम हिंदू ऋषि अगस्त्य मुनि के नाम पर रखा गया है, उनकी प्रतिमा शिखर के शीर्ष पर स्थित है; एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल।

- वनस्पति और जीव: दुर्लभ और औषधीय पौधों सहित विभिन्न प्रजातियों का आवास स्थल; आयुर्वेदिक उपचारों में उपयोग किए जाने वाले लगभग 2,000 औषधीय पौधे।

Source: TH

स्टैंड-अप इंडिया के 9 वर्ष

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन

संदर्भ

- 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना ने अपने कार्यान्वयन के नौ वर्ष पूरे कर लिए हैं।

परिचय

- स्टैंड-अप इंडिया योजना वित्त मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।

- यह योजना विनिर्माण, सेवा, व्यापार या कृषि से संबंधित गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है।

- पात्रता मानदंड: उधारकर्ता एससी/एसटी और/या 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला उद्यमी होनी चाहिए।

- गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी एससी/एसटी या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।

Source: PIB

प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025

पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है: विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (UNCTAD) द्वारा जारी की गई है।

रिपोर्ट के बारे में

- इसका उद्देश्य जटिल AI परिदृश्य के माध्यम से नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करना और समावेशी एवं न्यायसंगत तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने वाली विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार नीतियों को डिजाइन करने में उनका समर्थन करना है।

- AI में निजी निवेश के मामले में अमेरिका विश्व में अग्रणी है, 2023 में 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर या वैश्विक AI निजी निवेश का 70 प्रतिशत।

- चीन 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर था, और भारत 1.4 बिलियन डॉलर के साथ दसवें स्थान पर था।

- भारत को 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में महत्त्वपूर्ण निजी निवेश के साथ दुनिया में 10वां स्थान दिया गया है।

- रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स पर 36वें स्थान पर रहा, जो 2022 में 48वें स्थान से सुधर कर 36वें स्थान पर रहा।

चिंताएँ

- रिपोर्ट से पता चलता है कि सिर्फ़ 100 कंपनियाँ, जिनमें से अधिकांशतः संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की हैं, अनुसंधान एवं विकास में विश्व के 40 प्रतिशत निजी निवेश के पीछे हैं, जो सत्ता के तीव्र संकेन्द्रण को उजागर करता है।

- साथ ही, 118 देश – जिनमें से अधिकांशतः ग्लोबल साउथ से हैं – वैश्विक AI शासन चर्चाओं से पूरी तरह से गायब हैं।

- रिपोर्ट का अनुमान है कि वैश्विक नौकरियों का 40 प्रतिशत तक हिस्सा AI से प्रभावित हो सकता है।

सुझाव

- सरकारों को पुनः कौशलीकरण, कौशल उन्नयन और कार्यबल अनुकूलन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि AI रोजगार के अवसरों को बढ़ाए न कि उन्हें प्रतिस्थापित करे।

- पीछे छूटने से बचने के लिए, विकासशील देशों को तीन प्रमुख उत्तोलन बिंदुओं को मजबूत करने की आवश्यकता है;

- बुनियादी ढाँचा: किफायती इंटरनेट और कंप्यूटिंग शक्ति तक पहुँच सुनिश्चित करना।

- डेटा पारिस्थितिकी तंत्र: डेटा संग्रह, साझाकरण और गोपनीयता के लिए रूपरेखाएँ बनाना।

- कौशल विकास: डिजिटल साक्षरता और समस्या-समाधान क्षमताओं को बढ़ावा देना।

- रिपोर्ट में सभी देशों को कंप्यूटिंग शक्ति और AI उपकरणों तक समान पहुँच प्रदान करने के लिए एक साझा वैश्विक सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव है।

- यह पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानकों के समान AI के लिए एक सार्वजनिक प्रकटीकरण रूपरेखा बनाने की भी सिफारिश करता है।

Source: AIR

हमारी परम्परा हमारी विरासत

पाठ्यक्रम: GS2-राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था

संदर्भ

- केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने झारखंड सरकार के सहयोग से नई दिल्ली में ‘हमारी परंपरा हमारी विरासत’ पहल के तहत राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया।

- इस कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती (जनजातीय गौरव वर्ष) भी मनाई गई।

हमारी परम्परा हमारी विरासत के बारे में

- शुभारंभ: 26 जनवरी 2025 को झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से इस अभियान में 3,000 से अधिक गाँवों ने भागीदारी की है, जिन्होंने पारंपरिक स्वशासन और सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित करने का संकल्प लिया है।

- उद्देश्य: अनुसूचित क्षेत्रों में विभिन्न अनुसूचित जनजाति समुदायों की पारंपरिक शासन प्रणालियों के अभिन्न अंग सांस्कृतिक विरासत, लोकगीत, त्योहारों और पूजा प्रथाओं को संरक्षित करना, बढ़ाना तथा भावी पीढ़ियों तक पहुँचाना।

- कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण झारखंड के गाँवों के जीवंत इतिहास और सांस्कृतिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करना है।

- पेसा अधिनियम (1996) के साथ संरेखण: यह पहल पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा अधिनियम) के साथ निकटता से जुड़ी हुई है

Source: PIB

Previous article

भारत में कोयला उत्पादन में तीव्र वृद्धि

Next article

शहरी क्षेत्रों में भूमि अवतलन