पाठ्यक्रम: GS3/आंतरिक सुरक्षा

संदर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली के दो मॉडलों की घोषणा की।

परिचय

- आगामी चार वर्षों में संपूर्ण भारत-पाकिस्तान सीमा पर प्रौद्योगिकी तैनात किए जाने की उम्मीद है।

- केंद्रीय गृह मंत्री ने माना कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद कम तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

- तकनीकी पहल: ड्रोन रोधी और सुरंग पहचान तकनीक सहित 26 से अधिक तकनीकी पहलों का परीक्षण किया जा रहा है, जिनमें से कुछ के परिणाम 2026 तक आने की संभावना है।

- सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार के लिए संपूर्ण भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली के दो मॉडल विकसित किए जा रहे हैं।

| सीमा प्रबंधन पहल – सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना: यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अवसंरचना विकास के उद्देश्य से परियोजनाएँ शामिल हैं। 1. इसका उद्देश्य सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाना है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा बाड़, सीमा सड़कें, सीमा फ्लडलाइट्स, सीमा चौकियाँ, हेलीपैड और पैदल पथ जैसी परियोजनाएँ शामिल हैं। 2. इसमें सीमा के ऐसे हिस्सों में तकनीकी समाधानों की तैनाती भी शामिल है, जहाँ भौतिक बाड़ लगाना संभव नहीं है। – व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली: भारत-पाकिस्तान सीमा और भारत-बांग्लादेश सीमा पर उभरती स्थितियों पर त्वरित और त्वरित प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार करने के लिए, CIBMS की अवधारणा बनाई गई है। यह जनशक्ति, सेंसर, नेटवर्क, खुफिया और कमांड नियंत्रण समाधानों का एकीकरण है। – जीवंत गाँव कार्यक्रम-II (VVP-II): यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित) है जिसका उद्देश्य रणनीतिक सीमा क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है। 1. VVP-II, VVP-I के साथ मिलकर सीमावर्ती गांवों को आत्मनिर्भर, लचीला और जीवंत बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है – जो राष्ट्रीय सुरक्षा और समावेशी विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। |

भारत में सीमाएँ

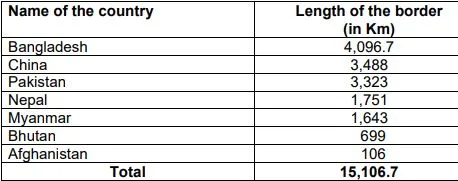

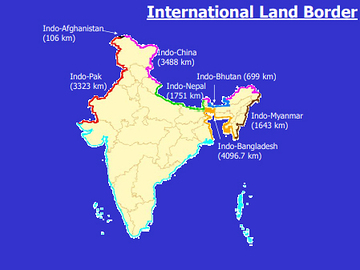

- भारत की वर्तमान में 15000 किलोमीटर से अधिक भूमि सीमा है।

- इसकी सीमा सात देशों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है।

भारत में सीमा प्रबंधन

- स्वतंत्रता के बाद सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रारंभ में राज्य बलों के पास थी, लेकिन चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए इसे अपर्याप्त पाया गया।

- गृह मंत्रालय के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का गठन किया गया और मंत्रालय के नियंत्रण में सीमाओं की रक्षा करने का काम सौंपा गया।

- सक्रिय शत्रुता की स्थिति में, सेना को सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है।

सीमा प्रबंधन की आवश्यकता

- भारत-पाकिस्तान सीमा: 1947 से चल रहा मुद्दा जिसमें चार युद्ध लड़े गए (1947-48, 1965, 1971 और 1999)।

- सक्रिय नियंत्रण रेखा जिसमें सेना और BSF दोनों तैनात हैं।

- भारत-चीन सीमा: लद्दाख, मध्य क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में विवादित सीमाएँ।

- कई वार्ताओं के बावजूद विवादों को सुलझाने में सीमित प्रगति।

- भारत-बांग्लादेश सीमा: राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर संबंधों में उतार-चढ़ाव होता है।

- बाहरी प्रभाव (पाकिस्तान, चीन) स्थिरता के लिए खतरा पैदा करते हैं।

- भारत-भूटान सीमा: भारत भूटान की रक्षा करता है, खासकर चीनी आक्रमण (जैसे, डोकलाम 2017) के मामले में।

- भारत-नेपाल सीमा: चुनौतियों में सीमा प्रबंधन में छिद्रपूर्णता और सीमा के पास चीनी बुनियादी ढाँचे का विकास शामिल है।

- भारत-म्यांमार सीमा: म्यांमार के साथ लंबी सीमा, जो चीन और बांग्लादेश को जोड़ती है।

- छिद्रपूर्ण, दोनों तरफ स्थानीय समुदाय रहते हैं।

- भारत में शरणार्थियों का आना, विशेषतः मणिपुर में।

सीमाओं के प्रबंधन में चुनौतियाँ

- लंबाई और विविधता: भारत कई देशों के साथ व्यापक सीमाएँ साझा करता है, जिनमें से प्रत्येक की भौगोलिक विशेषताएँ (पहाड़, नदियाँ, मैदान) अद्वितीय हैं, जिससे निगरानी और नियंत्रण मुश्किल हो जाता है।

- सीमाओं की छिद्रपूर्णता: कई सीमाएँ छिद्रपूर्ण हैं, जिससे लोगों, सामानों और तस्करी (ड्रग्स, हथियार) को अवैध रूप से पार करने की अनुमति मिलती है, घने जंगलों और नदियों जैसे कठिन क्षेत्रों के कारण यह और भी मुश्किल हो जाता है।

- सीमा पार आतंकवाद: पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ करने और हमले करने के लिए छिद्रपूर्ण सीमाओं का लाभ उठाते हैं, जिससे महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- नृजातीय और जनजातीय गतिशीलता: सीमावर्ती क्षेत्र विविध जातीय और जनजातीय समुदायों का घर हैं, जिनके सीमा पार संबंध हैं, बाहरी ताकतों द्वारा शोषण को रोकने के लिए शिकायतों एवं आकांक्षाओं के संवेदनशील प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

- सीमाओं पर विवाद: भारत के पास अनसुलझे सीमा विवाद हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ, जिससे तनाव उत्पन्न होता है और निरंतर सतर्कता और कूटनीति की आवश्यकता होती है।

- बुनियादी ढाँचे का विकास: कई सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे (सड़कें, संचार, चौकियाँ) की कमी है, जिससे प्रभावी सीमा प्रबंधन और निगरानी प्रयासों में बाधा आती है।

- मानवीय चिंताएँ: राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों के साथ सीमाएँ शरणार्थियों के आगमन और मानवीय संकटों को जन्म देती हैं, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के साथ सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- सीमा सड़क संगठन : 8,500 किलोमीटर से अधिक सड़कें और 400 से अधिक स्थायी पुल बनाए गए।

- प्रमुख सुरंगें: अटल सुरंग, सेला सुरंग और शिकुन-ला सुरंग (जल्द ही दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनने वाली है) सीमा क्षेत्र के विकास में प्रमुख माइलस्टोन सिद्ध होंगी।

Source: TH

Previous article

एक राज्य एक RRB: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) का एकीकरण

Next article

प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025