BNS की धारा 271 और 272

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

- नोएडा में एक रेस्तरां मालिक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 271 के अंतर्गत FIR दर्ज की गई।

परिचय

- भारतीय दंड संहिता, 1870 की धारा 269 और 270 को BNS की धारा 271 और 272 के समान ही पुनरुत्पादित किया गया है।

- ये ऐसे कार्यों को दंडित करते हैं जो “जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना रखते हैं”।

- BNS की धारा 271 में अधिकतम छह माह की कैद की सजा है, जो ऐसे कृत्यों को “लापरवाही से” करने वालों को दंडित करती है।

- धारा 272 उन लोगों को दंडित करती है जो “घातक रूप से” ऐसा करते हैं, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त का इरादा संक्रमण फैलाने का था। इसमें छह माह की कैद की सजा है।

- दोनों ही जमानती अपराध हैं।

- दोनों प्रावधानों के अंतर्गत, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि संक्रमण “जीवन के लिए खतरनाक बीमारी” का है – गैर-घातक संक्रमणों को खारिज करते हुए।

- यह भी सिद्ध करना होगा कि अभियुक्त को पता था या उनकी कार्रवाई, चाहे लापरवाही या घातक हो, संक्रमण को फैलाने का कारण बन सकती है।

Source: IE

भारत-पुर्तगाल राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पुर्तगाली राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की।

परिचय

- राष्ट्रपति मुर्मू की यह यात्रा 1998 में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की यात्रा के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की पुर्तगाल की प्रथम यात्रा थी।

- राष्ट्रपति मुर्मू को लिस्बन के मेयर द्वारा ‘सिटी की ऑफ ऑनर’ से सम्मानित किया गया।

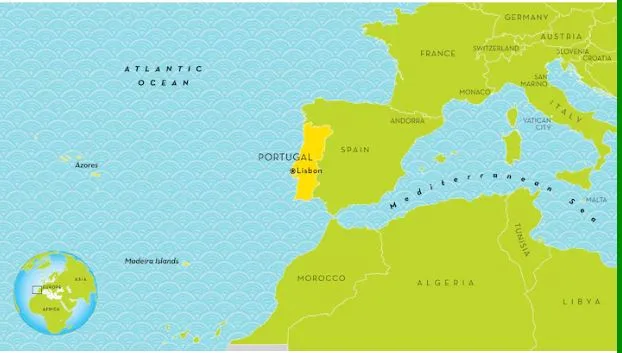

पुर्तगाल

- पुर्तगाल यूरोप का सबसे पश्चिमी बिंदु है और इबेरियन प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है।

- इसकी सीमा पूर्व और उत्तर में स्पेन और पश्चिम एवं दक्षिण में अटलांटिक महासागर से लगती है।

- देश में अटलांटिक में अज़ोरेस और मदीरा द्वीपसमूह सम्मिलित हैं।

- राजधानी शहर लिस्बन है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है।

- अन्वेषण का युग: पुर्तगाल 15वीं और 16वीं शताब्दी में एक वैश्विक समुद्री शक्ति था, जिसने अन्वेषण के युग का नेतृत्व किया।

- वास्को डी गामा और फर्डिनेंड मैगलन जैसे प्रसिद्ध खोजकर्ताओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- औपनिवेशिक युग: पुर्तगाल ने ब्राज़ील, अंगोला, मोज़ाम्बिक और गोवा (भारत) सहित दुनिया भर में उपनिवेश स्थापित किए।

- यूरोपीय संघ की सदस्यता: पुर्तगाल यूरोपीय संघ का सदस्य है।

Source: AIR

विश्व होम्योपैथी दिवस

पाठ्यक्रम: GS2/ स्वास्थ्य

संदर्भ

- वर्ष 2025 में, भारत विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर गांधीनगर, गुजरात में अपनी सबसे बड़ी होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन करेगा।

विश्व होम्योपैथी दिवस

- होम्योपैथी के संस्थापक डॉ. सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है।

- भारत में, 2016 से केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (CCRH) विश्व होम्योपैथी दिवस मना रहा है।

होम्योपैथी क्या है?

- होम्योपैथी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली है, जिसे 18वीं सदी के अंत में जर्मनी में विकसित किया गया था।

- मुख्य सिद्धांत: “सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटुर” या “जैसा उपचार वैसा ही।”

- एक स्वस्थ व्यक्ति में बीमारी के लक्षण पैदा करने वाला पदार्थ बीमार व्यक्ति में भी इसी तरह के लक्षणों को ठीक कर सकता है।

भारत में कानूनी ढाँचा

- भारत में होम्योपैथी को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किया गया था।

- इस प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 अधिनियमित किया गया और 2021 में लागू हुआ।

- इस प्रणाली को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) के तहत मान्यता प्राप्त है और यह आयुष मंत्रालय द्वारा शासित है।

भारत में संस्थागत ढाँचा

- राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग : आयुष मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, एनसीएच होम्योपैथिक शिक्षा और अभ्यास के विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

- केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद : यह होम्योपैथी में वैज्ञानिक सत्यापन और अनुसंधान का नेतृत्व करता है।

- यह देश भर में 35 से अधिक अनुसंधान केंद्रों और नैदानिक उपचार सुविधाओं का एक नेटवर्क संचालित करता है।

- भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग : यह होम्योपैथिक दवाओं की गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करता है।

Source: PIB

निवेशक दीदी पहल

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने संयुक्त रूप से “निवेशक दीदी” पहल के दूसरे चरण को लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

निवेशक दीदी पहल:

- इस पहल के अंतर्गत, महिला डाक कर्मचारियों और सामुदायिक नेताओं को स्थानीय क्षेत्रों में वित्तीय शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

- चरण 1: इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, पूरे भारत में IPPB वित्तीय साक्षरता शिविरों में 55,000 से अधिक लाभार्थियों ने भाग लिया, जिनमें 60% महिला प्रतिभागी थीं, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से थीं।

- चरण 2: लगभग 40,000 महिला डाक कर्मचारियों (निवेशक दीदी) के नेतृत्व में 4,000 से अधिक नए वित्तीय साक्षरता शिविर स्थापित किए जाएँगे।

- कवर किए गए विषय: जिम्मेदार निवेश, धोखाधड़ी जागरूकता, बचत की आदतें और डिजिटल बैंकिंग उपकरण।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण :

- यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी।

- भूमिका: वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, लोगों को व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के बारे में शिक्षित करना और निवेशकों के रूप में अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देना।

- फ़ोकस: वित्तीय ज्ञान के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण और वंचित समुदायों तक विशेष पहुँच बनाना।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक :

- स्थापना: 2018 में, डाक विभाग, संचार मंत्रालय के अंतर्गत।

- विज़न: सभी के लिए सुलभ, सस्ती और विश्वसनीय बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना, विशेष रूप से बिना बैंक वाले और कम बैंकिंग वाले लोगों के लिए।

- ऑपरेटिंग मॉडल: स्मार्टफ़ोन और बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से कागज़ रहित, कैशलेस और उपस्थिति-रहित बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करता है।

Source: PIB

आर्टेमिस समझौते

पाठ्यक्रम: GS3/ अन्तरिक्ष

संदर्भ

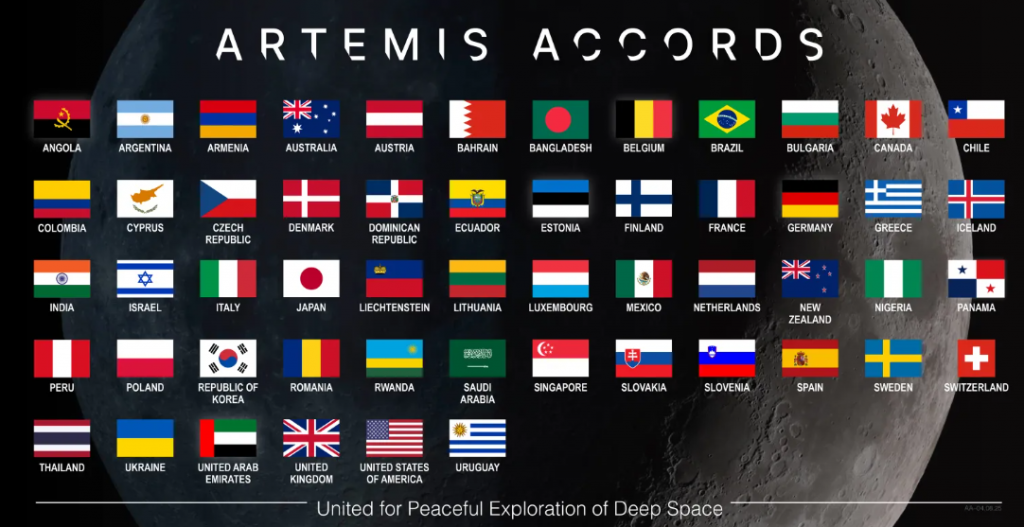

- बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वाँ देश बन गया, जो शांतिपूर्ण और सहकारी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल है।

आर्टेमिस समझौते के बारे में

- लॉन्च: 13 अक्टूबर, 2020

- संस्थापक राष्ट्र: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्जमबर्ग, यूएई, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका।

- कानूनी आधार: 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि (OST) पर आधारित।

- प्रकृति: नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग के लिए सिद्धांतों का गैर-बाध्यकारी सेट।

- मुख्य सिद्धांत:

- शांतिपूर्ण उद्देश्य, पारदर्शिता, अंतर-संचालन, आपातकालीन सहायता, अंतरिक्ष वस्तुओं का पंजीकरण, वैज्ञानिक डेटा जारी करना, विरासत की रक्षा करना, अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग, गतिविधियों का विघटन, और कक्षीय मलबे और अंतरिक्ष यान निपटान।

- गतिविधियों का दायरा: चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और क्षुद्रग्रहों पर नागरिक अंतरिक्ष संचालन पर लागू होता है – जिसमें उनकी सतह और उप-सतह, साथ ही कक्षीय, लैग्रेंजियन बिंदु एवं इन निकायों के बीच पारगमन संचालन शामिल हैं।

Source: AIR

प्रोजेक्ट वर्षा

पाठ्यक्रम: GS3/ रक्षा

संदर्भ

- भारत 2026 तक तटीय आंध्र प्रदेश में परमाणु पनडुब्बियों और युद्धपोतों के लिए प्रोजेक्ट वर्षा के तहत एक नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की तैयारी में है।

परिचय

- स्थान: नया बेस विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर रामबिली गाँव के पास स्थित होगा।

- स्टील्थ क्षमताएँ: नौसेना बेस में परमाणु पनडुब्बियों को रखने के लिए भूमिगत बाड़े और सुरंगें होंगी, जिससे बंगाल की खाड़ी में चुपके से संचालन सुनिश्चित होगा।

- स्टील्थ क्षमताएँ SSBN (परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों) के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, जिन्हें अपनी लंबी गश्त के दौरान छिपे रहने की आवश्यकता होती है।

- इसी तरह कर्नाटक में प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत कारवार बेस पश्चिमी तट की सुरक्षा करता है।

भारत की परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियां

- भारतीय नौसेना भारत के बेड़े में तीसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिदमन को शामिल करने जा रही है।

- 7,000 टन विस्थापन वाली यह पनडुब्बी पहले दो SSBNs – INS अरिहंत और आईएनएस अरिघाट से थोड़ी बड़ी होगी।

Source: BS

नीलगिरि तहर जनगणना आयोजित की जाएगी

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण

संदर्भ

- केरल और तमिलनाडु संयुक्त रूप से एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नीलगिरि तहर की गणना करेंगे।

एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान

- मूल रूप से 1975 में एक अभयारण्य घोषित किया गया, इसे 1978 में केरल के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था।

- इस पार्क में कई लुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं, जिनमें नीलगिरि तहर (एक लुप्तप्राय पहाड़ी बकरी प्रजाति), सिंह-पूंछ मकाक और नीलगिरि लंगूर शामिल हैं।

- पार्क का प्राथमिक उद्देश्य लुप्तप्राय नीलगिरि तहर की सुरक्षा करना था।

- इसे “नीलकुरिन्जी की भूमि” के रूप में भी जाना जाता है, बैंगनी-नीले नीलकुरिन्जी फूल हर 12 साल में खिलते हैं।

- नीलगिरि तहर भारत में वर्तमान 12 प्रजातियों में से दक्षिणी भारत का एकमात्र पहाड़ी खुर वाला जानवर है। यह तमिलनाडु का राज्य पशु भी है।

- यह पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है और केरल एवं तमिलनाडु में पाई जाती है।

- इसे IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और यह भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत संरक्षित है।

Source: TH

ओजोन प्रदूषण

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण

संदर्भ

- IIT खड़गपुर के एक अध्ययन के अनुसार, सतही ओजोन प्रदूषण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों, विशेषकर सिंधु-गंगा के मैदान और मध्य भारत में, को प्रभावित कर रहा है।

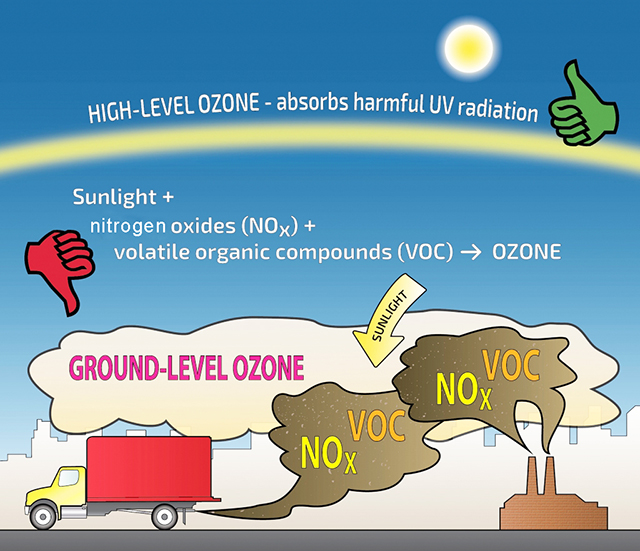

ओजोन प्रदूषण क्या है?

- ओज़ोन (O₃) तीन ऑक्सीजन परमाणुओं से बनी एक गैस है।

- यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल (समताप मंडल) और बुनियादी स्तर (क्षोभमंडल) दोनों में पाया जाता है।

- समताप मंडलीय ओज़ोन लाभदायक है क्योंकि यह ओज़ोन परत बनाता है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाता है।

- हालाँकि, क्षोभमंडलीय ओज़ोन एक हानिकारक वायु प्रदूषक और ग्रीनहाउस गैस है।

- यह सीधे उत्सर्जित नहीं होता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NOₓ) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनता है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अधिकतम ओज़ोन स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर (µg/m³) की सिफारिश करता है, जिसे एक दिन के अन्दर 8 घंटे के अधिकतम मूविंग एवरेज के रूप में मापा जाता है।

फसलों पर प्रभाव

- ओज़ोन स्टोमेटा के ज़रिए पौधों में प्रवेश करता है और ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण कम होता है और कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुँचता है।

- IIT खड़गपुर के अध्ययन के अनुसार;

- उच्च उत्सर्जन परिदृश्यों में गेहूँ की उपज में अतिरिक्त 20% की गिरावट आ सकती है।

- चावल और मक्के की पैदावार में लगभग 7% की गिरावट आ सकती है।

- भारत-गंगा के मैदान और मध्य भारत में ओज़ोन का जोखिम सुरक्षित ओज़ोन सीमा से छह गुना तक ज़्यादा हो सकता है।

- ओज़ोन प्रदूषण 2030 तक ‘गरीबी समाप्त’ और ‘भूख शून्य’ के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की प्रगति में बाधा बन रहा है।

Source: TH