स्टर्कफोंटेन गुफाएँ

पाठ्यक्रम: GS1/ इतिहास और संस्कृति

संदर्भ

- दक्षिण अफ्रीका की स्टर्कफोंटीन गुफाएँ, जो मानव जाति के पालने (Cradle of Humankind) का हिस्सा हैं, तीन वर्ष के बाद जनता के लिए फिर से खोल दी गई हैं।

परिचय

- अवस्थिति: दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के उत्तर-पश्चिम में लगभग 50 किमी. की दूरी पर स्थित।

- भूवैज्ञानिक संरचना: मुख्य रूप से डोलोमिटिक चूना पत्थर से बनी हुई, जिनमें लाखों वर्षों में बनी शानदार चट्टानी संरचनाएँ जैसे स्टैलेकटाइट्स और स्टैलेग्माइट्स शामिल हैं।

पैलियोएंथ्रोपोलॉजिकल महत्त्व

- यह विश्व में होमिनिड जीवाश्मों के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक के रूप में जाना जाता है।

- प्रमुख खोजों में “मिसेज़ प्लेस” (ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीकानस खोपड़ी) और “लिटिल फुट” (एक लगभग पूर्ण ऑस्ट्रालोपिथेकस कंकाल) शामिल हैं।

- ये खोजें संकेत देती हैं कि प्रारंभिक मानव पूर्वज इस क्षेत्र में लगभग 3.5 मिलियन साल पहले रहते थे।

- इसे 1999 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के हिस्से के रूप में नामित किया गया था।

Source: TH

कर्नाटक ग्राम-स्तरीय पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बनने को तैयार

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

- कर्नाटक ने पुरावशेषों के प्रलेखन के लिए गांव-स्तरीय सर्वेक्षण शुरू किया है, जो देश में अपनी तरह की पहली पहल है।

परिचय

- यह घोषणा विश्व धरोहर दिवस समारोह के दौरान पुरातत्व, संग्रहालय और विरासत विभाग द्वारा की गई।

- इस सर्वेक्षण को कर्नाटक की पुरातात्विक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक आधारभूत कदम के रूप में देखा जा रहा है।

- इस मॉडल को अन्य राज्यों के लिए आदर्श माना जा रहा है।

- इसमें अभिलेखों, मूर्तियों और स्मारकों का प्रलेखन शामिल है।

- प्रत्येक पुरावशेष को जियो-टैग किया जाएगा, जिससे कर्नाटक ऐसा विस्तृत सूची रखने वाला पहला राज्य बन जाएगा।

राज्य-संरक्षित स्थल

- राज्य सरकार द्वारा 800 से अधिक स्मारकों को संरक्षित किया गया है।

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा 600 से अधिक स्मारक संरक्षित हैं।

- अतिरिक्त 110 स्मारकों को संरक्षित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

संरक्षण प्रयास

- कर्नाटक 2001 से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का अनुसरण करता है।

- इस मॉडल में धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर धर्मोत्थान ट्रस्ट विभाग के साथ साझेदारी करता है।

- इस मॉडल के तहत:

- ट्रस्ट संरक्षण निधियों का 40% योगदान करता है।

- विभाग 40% योगदान करता है।

- स्थानीय समुदाय 20% योगदान करता है।

- इस पहल के तहत 200 से अधिक स्मारकों और मंदिरों का संरक्षण किया गया है।

Source: TH

राष्ट्रीय कर्मचारी लोक सेवा कार्यक्रम

पाठ्यक्रम: GS2/ स्वास्थ्य

संदर्भ

- आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का एक सत्र आयोजित किया।

परिचय

- कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के कर्मचारियों की सेवा उन्मुखता और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना है।

- यह पहल मिशन कर्मयोगी ढाँचे के अंतर्गत क्षमता निर्माण आयोग के सहयोग से आयोजित की गई।

- कार्यक्रम में चार केंद्रित सत्र शामिल थे जिनमें आत्म-जागरूकता, प्रेरणा और नेतृत्व जैसे विषयों को शामिल किया गया।

- व्यावहारिक संदर्भ प्रदान करने के लिए आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में चल रही पहलों से संबंधित केस स्टडीज साझा की गईं।

| क्षमता निर्माण आयोग(CBC) – CBC क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करता है, तथा उन्हें मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यों के साथ संरेखित करता है। – CBC की स्थापना अप्रैल 2021 में हुई थी और इसमें निजी क्षेत्र और नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व अद्वितीय रूप से शामिल है। |

Source: AIR

एनीमिया के विरुद्ध भारत की लड़ाई

पाठ्यक्रम :GS2/स्वास्थ्य

समाचार में

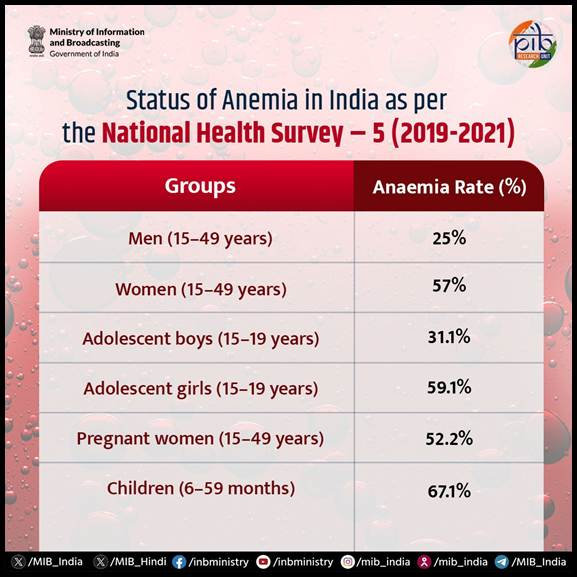

- भारत एनीमिया के विरुद्ध एक बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान का नेतृत्व कर रहा है।

एनीमिया

- एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएँ या हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम होता है, जो मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करता है।

- यह तब होता है जब शरीर के अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं होता।

- पूरे विश्व में 15 से 49 वर्ष की आयु की लगभग 500 मिलियन महिलाएँ और 5 वर्ष (6-59 महीने) से कम आयु के 269 मिलियन बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं।

कारण

- एनीमिया खराब पोषण, संक्रमण, दीर्घकालिक बीमारियों, भारी मासिक धर्म, गर्भावस्था संबंधी समस्याओं और पारिवारिक इतिहास के कारण हो सकता है।

- यह रोग प्रायः रक्त में लौह की कमी के कारण होता है।

लक्षण

- एनीमिया के सामान्य लक्षण थकान, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ, हाथ-पैर ठंडे पड़ना तथा सिरदर्द हैं, विशेष रूप से शारीरिक गतिविधि के दौरान।

- यह प्रायः खराब पोषण या अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत होता है।

प्रभाव

- लौह की कमी से होने वाला एनीमिया बच्चों में संज्ञानात्मक और मोटर विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, वयस्कों में कार्य क्षमता को कम कर सकता है, तथा गर्भावस्था में प्रसवकालीन हानि, समय से पहले जन्म, तथा कम वजन वाले शिशुओं के जन्म के जोखिम को बढ़ा सकता है।

उपचार

- एनीमिया का उपचार और रोकथाम इसके अंतर्निहित कारण पर निर्भर करता है, लेकिन अक्सर आहार में परिवर्तन के माध्यम से इसका प्रबंधन किया जाता है, जैसे कि आयरन, फोलेट, विटामिन बी 12 और विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन।

- स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा सुझाए गए संतुलित आहार और पूरक आहार भी इस स्थिति को प्रबंधित करने में सहायता कर सकते हैं।

संबंधित कदम

- भारत सरकार एनीमिया उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।

- 2018 में, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) पहल को 6x6x6 रणनीति के साथ शुरू किया गया था, जिसमें छह आयु समूहों में एनीमिया को कम करने के लिए छह हस्तक्षेपों को लक्षित किया गया था:

- प्रीस्कूल बच्चे, बच्चे, किशोर, गर्भवती महिलाएँ, स्तनपान कराने वाली महिलाएँ और प्रजनन आयु की महिलाएँ।

- यह रणनीति जीवन चक्र दृष्टिकोण का अनुसरण करती है और इसे राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल (एनआईपीआई) और साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण (डब्ल्यूआईएफएस) कार्यक्रम जैसे मौजूदा प्लेटफार्मों के माध्यम से देश भर में कार्यान्वित किया जाता है।

- यह आयरन-फोलिक एसिड अनुपूरण, कृमि मुक्ति, सुदृढ़ पोषण और जागरूकता अभियान प्रदान करता है।

- एएमबी कार्यक्रम पोषण अभियान और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ एकीकृत है।

Source :PIB

इसरो-नासा मिशन (NISAR)

पाठ्यक्रम :GS3/अन्तरिक्ष

समाचार में

- NISAR (नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट) मिशन जून 2025 में लॉन्च किया जाएगा।

NISAR (नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार)

- नासा-इसरो एसएआर (NISAR ) एक पृथ्वी की निम्न कक्षा (एलईओ) में स्थित वेधशाला है जिसे नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है।

- NISAR 12 दिनों में पूरे विश्व का मानचित्र तैयार करेगा और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ द्रव्यमान, वनस्पति बायोमास, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूजल और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन सहित प्राकृतिक खतरों में परिवर्तन को समझने के लिए स्थानिक और लौकिक रूप से सुसंगत डेटा प्रदान करेगा।

- इसमें एल और एस डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है, जो उच्च रिजोल्यूशन डेटा के साथ बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए स्वीप एसएआर तकनीक के साथ काम करता है।

Source :IE

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मई में अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अगले महीने एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे।

शुभांशु शुक्ला के बारे में

- वह निजी मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुँचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे।

- वे 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने।

- उन्हें भारत के गगनयान मिशन (संभावित रूप से 2026 के लिए निर्धारित) के लिए अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है।

एक्सिओम मिशन 4

- एक्सिओम मिशन 4 (या एक्स-4) अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है जिसे 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा।

- देश: संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी।

- यह पोलैंड और हंगरी के लिए 40 वर्षों में पहली सरकारी प्रायोजित अंतरिक्ष उड़ान है।

- उद्देश्य: अंतरिक्ष यात्री कक्षा में अपने 14 दिनों के प्रवास के दौरान एक मिशन को अंजाम देंगे जिसमें आउटरीच, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक संचालन शामिल होंगे।

- महत्त्व:

- प्रत्येक भागीदार देश भविष्य के मिशनों के लिए इस अनुभव का लाभ उठा सकता है।

- इससे पृथ्वी की निचली कक्षा में मिशन के लिए नये रास्ते खुलेंगे।

- अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण में वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना।

- गगनयान के लिए यह एक बहुमूल्य अनुभव है।

- नासा और निजी अंतरिक्ष संस्थाओं के साथ इसरो के सहयोग को मजबूत करता है।

Source: TH

त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी (PAIR) कार्यक्रम

पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने त्वरित नवाचार और अनुसंधान कार्यक्रम के लिए साझेदारी के अंतर्गत पीएआईआर नेटवर्क के चयन की घोषणा की है।

परिचय

- पीएआईआर कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देकर, अनुसंधान क्षमता का निर्माण करके और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देकर भारत की उच्च शिक्षा और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

- पीएआईआर नेटवर्क में 18 हब संस्थान और 106 भागीदार प्रवक्ता शामिल हैं और इन्हें गहन अनुसंधान सहभागिता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए दो रणनीतिक मोड में वर्गीकृत किया गया है:

- श्रेणी ए: 45 स्पोक के साथ 7 हब संस्थान

- श्रेणी बी: 61 स्पोक के साथ 11 हब संस्थान

- यह नेटवर्क संरचित मार्गदर्शन और सहयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से जोड़ता है।

| अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन – पृष्ठभूमि: ANRF की स्थापना अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) 2023 अधिनियम के तहत की गई है। – ANRF का उद्देश्य अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, विकसित करना और बढ़ावा देना तथा भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। – ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। – 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को ANRF में शामिल कर लिया गया है। – विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) एनआरएफ का प्रशासनिक विभाग है। – संचालन: एनआरएफ का संचालन एक शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें विभिन्न विषयों के प्रख्यात शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होते हैं। 1. बोर्ड का पदेन अध्यक्ष: प्रधानमंत्री 2. पदेन उपाध्यक्ष: केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री। |

Source: PIB

ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2025

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- बोस इंस्टीट्यूट के प्रायोगिक उच्च ऊर्जा भौतिकी समूह को सर्न में एलिस के भाग के रूप में मूलभूत भौतिकी में ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है।

परिचय

- वर्ष 2025 के लिए फंडामेंटल फिजिक्स में 3 मिलियन डॉलर का ब्रेकथ्रू पुरस्कार 70 से अधिक देशों के हजारों शोधकर्ताओं को दिया जाएगा, जो सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (एलएचसी) – एटलस, सीएमएस, एलिस और एलएचसीबी में चार प्रयोगात्मक सहयोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

- पुरस्कार राशि से पीएचडी छात्रवृत्तियों का समर्थन किया जाएगा, जिससे चयनित छात्र सर्न में दो वर्ष तक अध्ययन कर सकेंगे।

- बोस संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

- उन्हें एलिस (ए लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरीमेंट) में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, जो सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के प्रमुख प्रयोगों में से एक है।

- उन्होंने डिटेक्टर हार्डवेयर विकास, सिमुलेशन, भौतिकी विश्लेषण और यहां तक कि डेटा लेने के कार्यों में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ब्रेकथ्रू पुरस्कार

- इसकी स्थापना 2012 में सिलिकॉन वैली के प्रमुख हस्तियों के एक समूह द्वारा की गई थी, जिनमें यूरी मिलनर, मार्क जुकरबर्ग, प्रिसिला चैन और सर्गेई ब्रिन यूरी मिलनर शामिल थे।

- यह पुरस्कार भौतिकी, जीवन विज्ञान और गणित में अग्रणी खोजों को सम्मानित करता है, जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को प्रेरित करना है।

Source: PIB

वेट-बल्ब प्रभाव

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

संदर्भ

- शहरी क्षेत्र आज दोहरे जलवायु खतरे का सामना कर रहे हैं – तीव्र होता शहरी ताप द्वीप प्रभाव और तेजी से बढ़ता घातक वेट-बल्ब प्रभाव।

वेट बल्ब इम्पैक्ट क्या है?

- वेट-बल्ब प्रभाव उच्च ताप और आर्द्रता के खतरनाक संयोजन को संदर्भित करता है, जो मानव शरीर की पसीने के माध्यम से स्वयं को ठंडा करने की क्षमता को काफी हद तक कम कर देता है।

- वेट-बल्ब तापमान (WBT) वह न्यूनतम तापमान है जिस तक मानव शरीर पसीने के वाष्पीकरण के माध्यम से स्वयं को ठंडा कर सकता है।

- यह माप है कि वायु कितनी गर्म लगती है, जिसमें हवा के तापमान और आर्द्रता दोनों को ध्यान में रखा जाता है।

WBT और स्वास्थ्य प्रभाव

| वेट-बल्ब तापमान | मानव शरीर पर प्रभाव |

| 28°C – 30°C | गर्मी से थकावट: भारी पसीना आना, चक्कर आना, मतली, थकान |

| 30°C – 32°C | गंभीर गर्मी तनाव: तेज़ हृदय गति, भ्रम, सांस लेने में तकलीफ़ |

| 32°C – 35°C | हीट स्ट्रोक: पसीना आना बंद हो जाना, शरीर का तापमान 40°C से अधिक हो जाना |

| ≥ 35°C | तापनियामक विफलता: अंग विफलता, दौरे, कुछ घंटों के अन्दर मृत्यु |

शहरी ऊष्मा द्वीप (UHI) प्रभाव

- शहरी ताप द्वीप प्रभाव उस घटना को संदर्भित करता है, जहाँ शहरी क्षेत्रों में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक तापमान का अनुभव होता है।

- यह तापमान अंतर मानवीय गतिविधियों और शहरी विकास पैटर्न के कारण होता है जो गर्मी को अवशोषित और बनाए रखते हैं।

UHI के कारण

- कंक्रीट और डामर: इमारतों और सड़कों में प्रयुक्त सामग्री अधिक सौर विकिरण को अवशोषित करती है और रात में इसे धीरे-धीरे छोड़ती है।

- वनस्पति का अभाव: वृक्ष आवरण और हरित स्थानों में कमी का अर्थ है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से प्राकृतिक शीतलन में कमी।

- मानवीय गतिविधियों से अपशिष्ट ऊष्मा: वाहन, एयर कंडीशनर, उद्योग और विद्युत संयंत्र सीधे पर्यावरण में ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं।

Source: IE

सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण

संदर्भ

- ओडिशा के मयूरभंज जिले में सिमिलिपाल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर प्रस्तावित होटल परियोजना के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई गई है।

सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व

- सिमिलिपाल का नाम ‘सिमुल’ (रेशमी कपास) वृक्ष से लिया गया है।

- स्थान: यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से सटे ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है।

- जीव-जंतु: यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, चौसिंघा और भारतीय बाइसन जैसी लुप्तप्राय प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

- यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, तथा मेलेनिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए देश का एकमात्र जंगली आवास है।

- वनस्पति: उष्णकटिबंधीय नम चौड़ी पत्ती वाले वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती पहाड़ी वन, साल वन।

- जनजातियाँ: यहाँ संथाल और हो जनजातियाँ जैसे स्थानीय समुदाय निवास करते हैं।

- बुधबलंगा, सलांडी जैसी नदियाँ और बैतरणी नदी की कई सहायक नदियाँ इस रिजर्व से होकर गुजरती हैं।

- इसे 1994 में भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था।

- यूनेस्को ने 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया।

Source: IE

Previous article

कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता

Next article

जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से भूस्खलन