पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- IMF के विश्व आर्थिक परिदृश्य के अप्रैल 2025 संस्करण के अनुसार, भारत अगले दो वर्षों तक सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट

- विश्व आर्थिक परिदृश्य (WEO) वैश्विक आर्थिक रुझानों और नीतिगत चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख रिपोर्ट है।

- वर्ष में दो बार प्रकाशित होने वाली यह रिपोर्ट निकट और मध्यम अवधि के लिए अनुमान प्रदान करती है, जिसमें उन्नत, उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं।

मुख्य विशेषताएँ

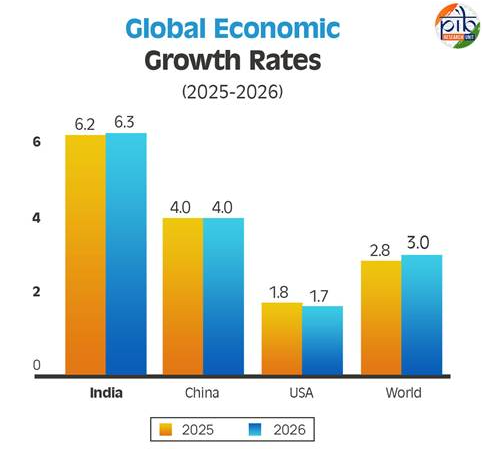

- भारत का विकास परिदृश्य: अनुमान है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा और 2025 में इसकी वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत तथा 2026 में 6.3 प्रतिशत रहने की संभावना है।

- वैश्विक विकास परिदृश्य: वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर बहुत कम रहेगी, जो 2025 में 2.8 प्रतिशत तथा 2026 में 3.0 प्रतिशत रहेगी।

- उभरता हुआ एशिया: इस क्षेत्र में भी भारत के नेतृत्व में मजबूती से वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन वैश्विक व्यापार व्यवधानों के कारण इसमें गिरावट का अनुमान है।

विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण

- टैरिफ युद्ध 2.0: 2025 की शुरुआत से, अमेरिका द्वारा आयात पर लगाए गए नए टैरिफ और जवाबी उपायों ने व्यापार तनाव की एक नई लहर को जन्म दिया है।

- उपभोक्ता विश्वास में कमी: नए टैरिफ के कारण लागत में वृद्धि और डिस्पोजेबल आय में कमी के कारण, उपभोक्ता व्यय में कमी आई है, विशेषतः अमेरिका और यूरोप में।

- मुद्रास्फीति: जबकि मुख्य मुद्रास्फीति अपने चरम से कम हो गई है, मुख्य मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, विशेषतः सेवाओं में।

- नीतिगत स्थान में कमी: उच्च सार्वजनिक ऋण और बढ़ती ब्याज दरों ने सरकारों की प्रतिचक्रीय नीतियों के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता को सीमित कर दिया है।

- जापान, जर्मनी और चीन जैसे देशों में बढ़ती उम्र की जनसंख्या उपलब्ध कार्यबल को कम कर रही है, जिससे दीर्घकालिक विकास बाधित हो रहा है।

भारत की लोचशीलता के कारण

- घरेलू माँग: भारत की वृद्धि मुख्य रूप से मजबूत घरेलू खपत और निवेश, विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे और सेवाओं में, से प्रेरित है।

- इसने वैश्विक निवेशक भावना को कमजोर किया है, वित्तीय बाजार में अस्थिरता को बढ़ावा दिया है, और नीति अनिश्चितता को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है।

- संरचनात्मक ताकत:

- युवा जनसंख्या और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार।

- बढ़ती खपत शक्ति के साथ बढ़ता मध्यम वर्ग।

- सरकार के नेतृत्व में पूँजीगत व्यय को बढ़ावा और PLI योजनाएँ जो औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देती हैं।

आगे की राह

- संरचनात्मक सुधार: श्रम बाजार, शिक्षा, विनियमन एवं प्रतिस्पर्धा, तथा वित्तीय क्षेत्र की नीतियों सहित कई क्षेत्रों में सतत संरचनात्मक सुधार, उत्पादकता और संभावित वृद्धि को बढ़ा सकते हैं तथा रोजगार सृजन में सहायता कर सकते हैं।

- तकनीकी एकीकरण: डिजिटलीकरण और AI से संबंधित तकनीकी प्रगति, उत्पादकता और संभावित वृद्धि को बढ़ा सकती है।

- राजकोषीय विवेक: उच्च वैश्विक ऋण और बढ़ती ब्याज दरों के बीच राजकोषीय स्थिरता बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।

| अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष(IMF) – IMF की स्थापना 1930 के दशक की महामंदी के बाद 1944 में की गई थी। – वर्तमान में इस संगठन में 190 सदस्य देश शामिल हैं। – प्रत्येक सदस्य को उसके वित्तीय महत्त्व के अनुपात में IMF के कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। – उस समय IMF का प्राथमिक लक्ष्य अपने स्वयं के निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे देशों द्वारा प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समन्वय लाना था। – अंततः, IMF उन देशों की सरकारों के लिए अंतिम उपाय के रूप में विकसित हुआ, जिन्हें गंभीर मुद्रा संकट से निपटना पड़ा था। |

Source: PIB

Previous article

MeitY ने ‘आई एम सर्कुलर’ कॉफी टेबल बुक लॉन्च की

Next article

संक्षिप्त समाचार 24-04-2025