पाठ्यक्रम: GS3-अर्थव्यवस्था/GS2-शासन

संदर्भ

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ में माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के लिए समावेशी विकास के महत्त्व पर बल दिया।

परिचय

- उन्होंने आधुनिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करने तथा विकास प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया।

- नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद (LWE) भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक है।

- नक्सलवादी हिंसक तरीकों से राज्य को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।

- भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को ‘लाल गलियारा’ के नाम से जाना जाता है।

- छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार राज्य गंभीर रूप से प्रभावित माने जा रहे हैं।

- उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए “संतृप्ति दृष्टिकोण” पर जोर दिया कि भारत की विकास यात्रा में कोई भी नागरिक पीछे न छूटे।

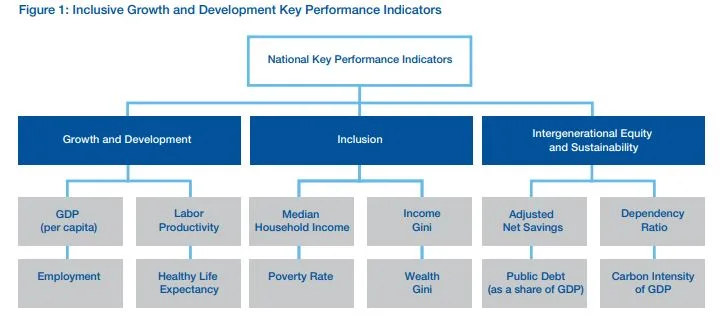

समावेशी विकास क्या है?

- समावेशी विकास से तात्पर्य एक विकास दृष्टिकोण से है जो यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों को अवसरों, संसाधनों और आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रगति के लाभों तक समान पहुँच प्राप्त हो।

- इसका ध्यान असमानता को कम करने और विविध जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है।

- विकास अर्थशास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो समावेशी विकास के भारतीय मॉडल के तीन स्तंभ हैं: बाजार अर्थशास्त्र, सशक्तिकरण और व्यावहारिकता।

- विश्व आर्थिक मंच के समावेशी विकास सूचकांक (IDI) में भारत 74 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से 62वें स्थान पर था, जिसे पिछली बार 2018 में जारी किया गया था।

- समावेशी विकास के लिए तीन प्रमुख दृष्टिकोणों में शामिल हैं:

- सुशासन (प्रगतिशील राजनीति, प्रभावी प्रबंधन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफल भागीदारी);

- संरचनात्मक परिवर्तन, (आर्थिक, सामाजिक एवं जनसांख्यिकीय), और;

- बहुआयामी नीति और कार्यक्रम मिश्रण (व्यापक आर्थिक नीतियाँ, सुदृढ़ संस्थान, सार्वजनिक-निजी क्षेत्र नीति विकास, प्रभावी आर्थिक विकास)।

समावेशी विकास के लिए पहचाने गए खंड

- जनजातीय और ग्रामीण समुदाय: समाज में समुदायों का आत्मसात; बुनियादी स्तर पर शिक्षा देना; बिजली, नेटवर्क कनेक्टिविटी; सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी; पक्के मकान; नई बुनियादी प्रौद्योगिकियों से परिचय आदि।

- शारीरिक रूप से विकलांग: व्हीलचेयर और दृश्य-श्रव्य सहायता जैसी सुविधाएँ प्रदान करना; आसान पहुँच के लिए रैंप और सामरिक पथों की स्थापना; दिव्यांग व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना; विशेष रूप से सक्षम कौशल, आदि।

- बैंकिंग सुविधा से वंचित वर्ग को सुव्यवस्थित करना: ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बैंक खातों के महत्त्व, वित्तीय साक्षरता, मोबाइल बैंकिंग आदि के संबंध में जागरूकता प्रदान की जानी चाहिए।

- महिलाएँ: गर्भावस्था पूर्व एवं पश्चात देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, शिशु देखभाल, कौशल विकास, वित्तीय सुधार के अवसर आदि।

समावेशी विकास और वृद्धि के बीच अंतर:

| पहलू | समावेशी वृद्धि | समावेशी विकास |

| फोकस | मुख्य रूप से आय और रोजगार जैसे आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। | व्यापक दायरा, जिसमें सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचा शामिल हैं। |

| मापन | इसे प्रायः सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, आय स्तर और रोजगार दरों के आधार पर मापा जाता है। | HDI (मानव विकास सूचकांक), जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक समानता जैसे संकेतकों द्वारा मापा जाता है। |

| नीति दृष्टिकोण | समान आर्थिक अवसर सृजित करने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना। | ऐसी नीतियों का समर्थन करना जो कल्याणकारी योजनाओं सहित आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करती हों। |

भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता

- असमानता का समाधान: भारत में आय, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन स्तर में काफी असमानताएँ हैं, विशेष रूप से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच।

- हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाना: जनजातीय समुदायों, महिलाओं और दिव्यांगों सहित समाज के बड़े वर्ग मुख्यधारा के विकास और अवसरों से वंचित हैं।

- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना: समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, विकास के लाभों तक पहुँच मिले, निष्पक्षता को बढ़ावा मिले और सामाजिक तनाव कम हो।

- आर्थिक विकास: भारत अपनी जनसंख्या की पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकता है, जिससे अधिक सतत और न्यायसंगत आर्थिक विकास हो सकेगा।

- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: अधिक समावेशी समाज अधिक उत्पादक, कुशल और नवीन कार्यबल का निर्माण करता है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

- सतत विकास: यह भावी पीढ़ियों सहित समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए दीर्घकालिक, सतत विकास के लक्ष्य के अनुरूप है।

समावेशी विकास के लिए संवैधानिक ढांचा

- मौलिक अधिकार (भाग III):

- कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14): सभी नागरिकों के लिए समानता की गारंटी देता है।

- भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15): यह सुनिश्चित करता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए।

- अवसर की समानता (अनुच्छेद 16): सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है।

- शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A): 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है।

- अल्पसंख्यकों का संरक्षण (अनुच्छेद 29 और 30): अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है।

- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (भाग IV):

- सामाजिक न्याय (अनुच्छेद 38): लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है, न्याय पर ध्यान केंद्रित करता है और असमानताओं को कम करता है।

- कमजोर वर्गों को प्रोत्साहन (अनुच्छेद 46): इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना है।

- आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई: अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सकारात्मक कार्रवाई की अनुमति देते हैं, जैसे कि SCs, STs और OBCs के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण।

- पंचायतें और स्थानीय शासन (भाग IX): अनुच्छेद 243N स्थानीय स्वशासन को मजबूत करता है, तथा हाशिए पर पड़े समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

- कमजोर समूहों के लिए कानूनी संरक्षण: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जैसे कानून वंचित समुदायों को भेदभाव और हिंसा से बचाते हैं।

- न्यायिक निगरानी: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि नीतियाँ समानता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हों।

निष्कर्ष

- सरकार की कई पहलें हैं जो हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए अवसर, संसाधन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा व्यापक विकास एवं कल्याण सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

Source: TH