पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

समाचार में

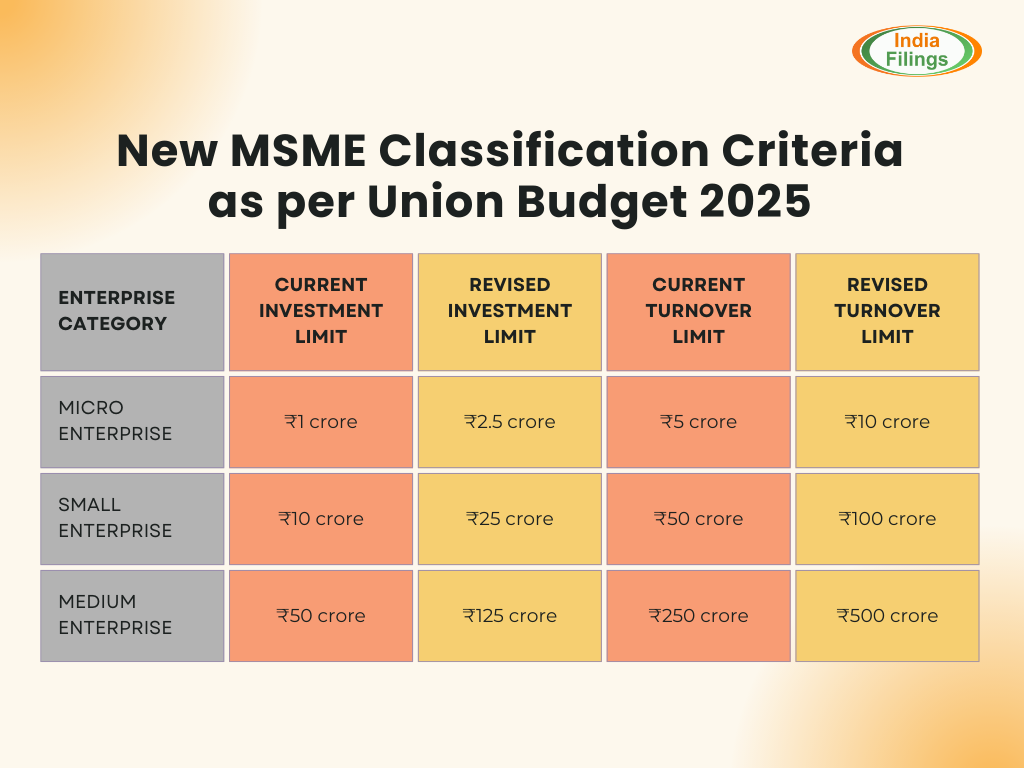

- सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के वर्गीकरण के लिए टर्नओवर और निवेश मानदंडों में महत्त्वपूर्ण संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे।

MSMEs का महत्त्व

- गतिशील एवं जीवंत: पांच दशकों से अधिक समय से विकसित होते हुए, MSMEs भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- रोजगार: 24.14 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिससे रोजगार सृजन में यह कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है।

- 6.13 करोड़ पंजीकृत MSMEs में से लगभग 40% महिलाओं के स्वामित्व में हैं।

- सहायक भूमिका: बड़े उद्योगों को पूरक बनाना, सहायक इकाइयों के रूप में कार्य करना तथा समावेशी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।

- ग्रामीण पहुँच: ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में सहायता करता है, जिससे क्षेत्रीय असमानताएँ कम होती हैं।

- वैश्विक पदचिह्न: घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए उत्पादों और सेवाओं की विविध श्रेणी का उत्पादन करता है।

- आत्मनिर्भरता मिशन: 6 करोड़ से अधिक इकाइयों के साथ, MSMEs एक मजबूत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

MSMEs की चुनौतियाँ

- वित्त तक सीमित पहुँच: कई MSMEs के पास बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए औपचारिक ऋण इतिहास, संपार्श्विक या उचित दस्तावेज का अभाव होता है।

- उदाहरण: सिडबी के अनुसार, केवल 16% MSMEs को औपचारिक ऋण मिलता है; बाकी लोग अनौपचारिक स्रोतों या उच्च ब्याज दरों पर NBFCs पर निर्भर हैं।

- प्रौद्योगिकी का कम उपयोग: अधिकांश इकाइयाँ अभी भी पुरानी मशीनरी के साथ काम कर रही हैं, जिससे उत्पादकता, गुणवत्ता और मापनीयता प्रभावित हो रही है।

- उदाहरण: सूरत में कपड़ा MSMEs अभी भी पारंपरिक करघों पर निर्भर हैं, जिससे चीनी निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता सीमित हो गई है।

- सीमित बाजार पहुँच और निर्यात: MSMEs भारत के निर्यात में 48% का योगदान करते हैं, लेकिन केवल एक छोटा प्रतिशत ही सीधे निर्यात करता है।

- उदाहरण: राजस्थान में हस्तशिल्प MSMEs के पास अक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या निर्यात लाइसेंस का अभाव होता है।

- कौशल की कमी और श्रम संबंधी मुद्दे: फिक्की के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 70% से अधिक MSMEs को कुशल जनशक्ति को नियुक्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

- खरीदारों द्वारा भुगतान में देरी: बड़ी कंपनियाँ भुगतान में देरी करती हैं, जिससे MSMEs का नकदी प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है।

- उदाहरण: सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आपूर्ति करने वाले MSMEs को अक्सर 3-6 महीने की देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे कार्यशील पूंजी चक्र बाधित होता है।

MSMEs को बढ़ावा देने की पहल

- उद्यम पंजीकरण पोर्टल: MSMEs पंजीकरण के लिए एक सरलीकृत ऑनलाइन पोर्टल, जो उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है और विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है।

- MSEs के लिए सार्वजनिक खरीद नीति: यह अनिवार्य है कि सरकारी मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा खरीद का एक निश्चित प्रतिशत MSEs से प्राप्त किया जाना चाहिए।

- उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP): उद्यमिता को बढ़ावा देने और MSMEs से संबंधित कौशल विकसित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE): MSMEs को 5 करोड़ रुपये तक का जमानत-मुक्त ऋण प्रदान करता है। गारंटी कवरेज ऋण राशि और उधारकर्ता की श्रेणी के आधार पर भिन्न होती है।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान करती है। इन ऋणों को ‘शिशु’ (₹50,000 तक), ‘किशोर’ (₹50,000 से अधिक और ₹5 लाख तक), ‘तरुण’ (₹5 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक) और ‘तरुण प्लस’ (200 लाख से 20 लाख के बीच) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोष योजना (SFURTI): पारंपरिक कारीगरों को समूहों में संगठित करना ताकि उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और स्थायी रोजगार प्रदान किया जा सके।

- PM विश्वकर्मा: यह योजना कौशल विकास, टूलकिट, ऋण पहुँच और बाजार संपर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक सहायता प्रदान करती है।

Source: TH

Previous article

समावेशी विकास

Next article

पहचान में DNA की भूमिका