पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था, पर्यावरण

समाचार में

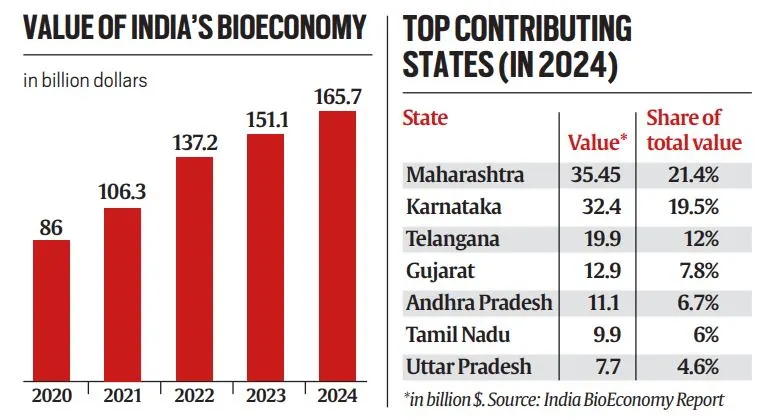

- भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट ने 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य 165 बिलियन डॉलर से अधिक आंका है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.2% से अधिक है।

- रिपोर्ट में इस क्षेत्र के लिए 2030 तक लगभग 300 बिलियन डॉलर तथा 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने के पर्याप्त अवसर पर प्रकाश डाला गया है।

जैव-अर्थव्यवस्था क्या है?

- जैव-अर्थव्यवस्था से तात्पर्य जैविक संसाधनों (पौधे, पशु और सूक्ष्मजीव) के औद्योगिक उपयोग, तथा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं की प्रतिकृति से है।

- पौधे या सूक्ष्मजीव जैसे जैव संसाधन नवीकरणीय, अपेक्षाकृत सस्ते और स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं, जबकि प्राकृतिक प्रक्रियाएँ अधिक सतत और पर्यावरण अनुकूल हैं।

- इसका एक प्रमुख उदाहरण इथेनॉल का बढ़ता उपयोग है, जो कि गन्ना या मक्का जैसी फसलों के सूक्ष्मजीवों द्वारा किण्वन के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, यह पारंपरिक रूप से हाइड्रोकार्बन से प्राप्त ईंधन के जैविक विकल्प के रूप में है।

जैव-अर्थव्यवस्था भारत के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- आर्थिक विकास और रोजगार:

- 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान होने की संभावना है।

- पिछले तीन वर्षों में जैव अर्थव्यवस्था में कंपनियों की संख्या में लगभग 90% की वृद्धि हुई है।

- जैव अर्थव्यवस्था का लगभग आधा मूल्य (लगभग 78 बिलियन डॉलर) औद्योगिक क्षेत्र में जैव ईंधन और जैव प्लास्टिक के विकास और उपयोग के लिए उत्पन्न हुआ।

- खाद्य एवं कृषि सुरक्षा:

- GM प्रौद्योगिकियों से उपज में 21% की वृद्धि हुई है।

- जैवउर्वरक मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं।

- गोल्डन राइस जैसे नवाचार सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से लड़ते हैं।

- स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच:

- सस्ती दवा और वैक्सीन उत्पादन (उदाहरण के लिए, CERVAVAC – HPV वैक्सीन)।

- जीन थेरेपी में प्रगति (उदाहरणार्थ, हीमोफीलिया ए परीक्षण)।

- भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुल वैक्सीन मात्रा का 25% आपूर्ति करता है।

- पर्यावरणीय लाभ:

- अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

- बायोगैस और इथेनॉल के उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाती है।

- जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना का समर्थन करता है (उदाहरण के लिए, TERI का ऑयलज़ैपर)।

- जलवायु कार्रवाई:

- 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है।

- जैव-आधारित विकल्पों के माध्यम से उत्सर्जन को कम करता है।

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था के लिए BioE3 प्रोत्साहन

- इस वृद्धि को गति देने के लिए, सरकार ने 2024 में BioE3 नीति प्रारंभ की – अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी।

- नीति निम्नलिखित को बढ़ावा देती है:

- बायो-AI हब, बायो-फाउंड्रीज और बायो-एनेबलर हब की स्थापना उन्नत प्रौद्योगिकियों, सतत जैव विनिर्माण और अखिल भारतीय कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना

- असम BioE3 ढाँचे को औपचारिक रूप से अपनाने वाला प्रथम राज्य बन गया, जिससे व्यापक राष्ट्रीय रोलआउट के लिए मंच तैयार हो गया।

अन्य पहल

- बायोसारथी मेंटरशिप पहल (2025): बायोसारथी को छह महीने के समूह के रूप में डिजाइन किया गया है, जो संरचित मेंटर-मेंटी जुड़ाव की सुविधा प्रदान करता है, तथा बायोटेक क्षेत्र में उभरते उद्यमियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है।

- मसौदा राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति (2020-25): 2025 तक 150 बिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, अनुसंधान एवं विकास नवाचार, उद्योग प्रतिस्पर्धात्मकता और स्टार्टअप विकास पर ध्यान केंद्रित करना।

- बायोसारथी मेंटरशिप पहल (2025): भारतीय प्रवासी मेंटरों सहित विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक मेंटरशिप कार्यक्रम।

- जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC): जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का इंटरफेस।

- राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन: नैदानिक परीक्षण, बायोसिमिलर, बायोथेराप्यूटिक्स और वैक्सीन विकास को समर्थन देता है।

- पीएम-जीवन योजना: कृषि अपशिष्ट से बायोएथेनॉल और संपीड़ित बायोगैस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- सतत एवं गोबरधन योजनाएँ: ग्रामीण जैव-अर्थव्यवस्था लक्ष्यों के अनुरूप जैव-सीएनजी संयंत्रों और अपशिष्ट से ऊर्जा मॉडल को बढ़ावा देती हैं।

- वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (2023): जैव ईंधन आपूर्ति शृंखला ओं को मजबूत करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत, अमेरिका और ब्राजील के नेतृत्व में।

- आईपी दिशा-निर्देश (2023): सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करता है।

संबोधित करने योग्य चुनौतियाँ

- प्रगति के बावजूद, भारत की जैव अर्थव्यवस्था को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है:

- खंडित विनियमन: एजेंसियों के बीच ओवरलैप जैव प्रौद्योगिकी अनुमोदन में देरी करता है।

- सीमित निवेश: उच्च जोखिम और निवेश पर लंबा रिटर्न निजी पूंजी को रोकता है।

- IP एवं जैव-चोरी मुद्दे: कमजोर प्रवर्तन नवाचार और स्वदेशी संरक्षण में बाधा डालता है।

- उद्योग-अकादमिक संबंध कमजोर: अनुसंधान के व्यावसायिक अनुवाद को सीमित करता है।

- आयात निर्भरता: उच्च स्तरीय उपकरणों और जैव प्रौद्योगिकी इनपुट पर।

- कौशल की कमी: जीनोमिक्स, बायोइन्फॉरमैटिक्स आदि में प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता।

- सार्वजनिक धारणा: GMOs और प्रयोगशाला में उत्पादित खाद्य पदार्थों के प्रति संदेह अभी भी उच्च स्तर पर है।

- पर्यावरणीय जोखिम: जैविक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से जैव विविधता और भूमि उपयोग को नुकसान हो सकता है।

आगे की राह

- नीति कार्यान्वयन और समन्वय को मजबूत करना: सभी राज्यों में BIO-E3 नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

- केंद्रीकृत समन्वय प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जैव-अर्थव्यवस्था मिशन की स्थापना करना।

- राष्ट्रीय जैव-अर्थव्यवस्था लक्ष्यों के अनुरूप राज्य-स्तरीय नीतियों को बढ़ावा देना (जैसा कि असम ने किया है)।

- निवेश एवं सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना: समर्पित जैव-अर्थव्यवस्था निवेश कोष बनाना।

- उच्च जोखिम वाले जैव प्रौद्योगिकी उद्यमों में निजी पूँजी को आकर्षित करने के लिए कर प्रोत्साहन और जोखिम-साझाकरण मॉडल की पेशकश करना।

- अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण और कौशल विकास में PPP मॉडल का विस्तार करना।

- विनियामक सुधारों में तेजी लाना: एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से विनियामक ढाँचे को सुव्यवस्थित करना (BioRRAP का विस्तार करना)।

- विभिन्न एजेंसियों (DBT, FSSAI, GEAC, आदि) में जैव प्रौद्योगिकी अनुमोदन को सुसंगत बनाना।

- तेजी से नवाचार क्रियान्वयन के लिए जैव सुरक्षा और नैतिकता समीक्षा बोर्डों में क्षमता का निर्माण करना।

- अनुसंधान, IP एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना: IP अनुमोदन में तेजी लाना तथा जैव प्रौद्योगिकी के लिए विशेष IP न्यायालयों की स्थापना करना।

- सह-विकास मंचों के माध्यम से शिक्षा-उद्योग संबंधों को मजबूत करना।

- सिंथेटिक जीव विज्ञान, जीन थेरेपी, जैव सूचना विज्ञान आदि में अनुप्रयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

- बायोटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर और हब का विस्तार करें: टियर 2/3 शहरों में बायो-AI हब, बायोफाउंड्री और बायो-इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित करना।

- साझा परीक्षण प्रयोगशालाओं, पायलट-स्तरीय सुविधाओं और डेटा भंडारों में निवेश करना।

- परिशुद्ध कृषि क्षेत्रों और जैव-औद्योगिक पार्कों को समर्थन प्रदान करना।

- स्टार्टअप्स और उद्यमियों को सशक्त बनाना: मार्गदर्शन और वैश्विक प्रदर्शन के लिए बायोसारथी जैसी पहलों को बढ़ावा देना।

- वित्तपोषण, इन्क्यूबेशन और प्रारंभिक चरण के विस्तार के लिए BIRAC योजनाओं को मजबूत बनाना।

- बुनियादी स्तर पर जैव-उद्यमिता और महिलाओं के नेतृत्व वाले जैव-प्रौद्योगिकी उद्यमों को प्रोत्साहित करना।

- कौशल एवं शिक्षा में निवेश करना: विश्वविद्यालयों और कौशल विकास मिशनों में जैव-अर्थव्यवस्था पाठ्यक्रम को एकीकृत करें।

- जीनोमिक्स, आणविक जीव विज्ञान और जैव-विनिर्माण में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना।

- वैश्विक सहयोग को बढ़ाना: यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका जैसे जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी देशों के साथ अनुसंधान एवं विकास साझेदारी बनाना।

- ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और वन हेल्थ प्लेटफॉर्म जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का नेतृत्व करना।

Source: IE

Previous article

सरकार ने डीपफेक पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की

Next article

संक्षिप्त समाचार 27-03-2025