पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध; भारत और उसके पड़ोसी

संदर्भ

- एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत और चीन ने इस ग्रीष्मकाल में कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः शुरू करने की घोषणा की है, जो उनके राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है।

भारत-चीन संबंधों का ऐतिहासिक अवलोकन

- प्रारंभिक राजनयिक संबंध: भारत 1950 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, जिसने 1 अप्रैल, 1950 को औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए।

- शुरू में इसकी विशेषता आपसी सद्भावना थी, जो ‘हिंदी-चीनी भाई भाई’ (भारत और चीन भाई हैं) के नारे में सन्निहित थी।

- द्विपक्षीय संबंधों में प्रमुख माइलस्टोन:

- पंचशील समझौता (1954): शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों ने राजनयिक संबंधों की नींव रखी।

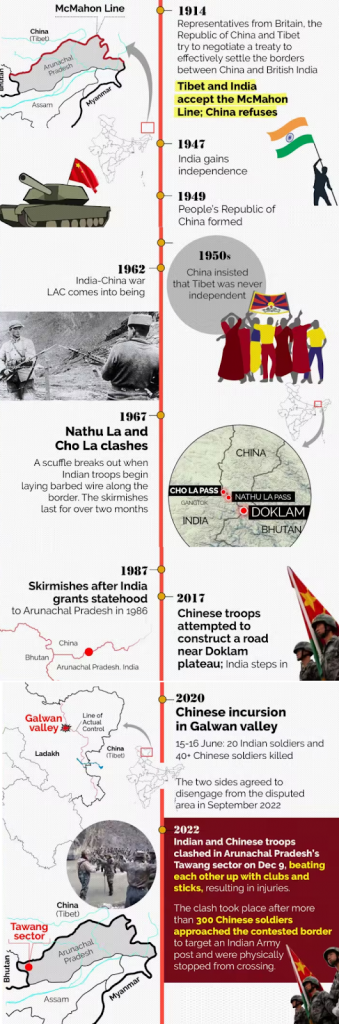

- चीन-भारत युद्ध (1962): सीमा विवादों पर इस संघर्ष ने संबंधों को गंभीर रूप से हानि पहुंचाया।

- सामान्यीकरण प्रयास (1988-1993): प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1988 की चीन यात्रा ने सीमा पर शांति और सौहार्द पर समझौतों को जन्म दिया।

- द्विपक्षीय व्यापार में उछाल (2000 का दशक): आर्थिक जुड़ाव बढ़ा, जिससे चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक बन गया।

- सीमा पर झड़पें और गतिरोध (2017 और 2020): डोकलाम गतिरोध (2017) और गलवान घाटी झड़पों (2020) ने नए तनाव उत्पन्न किए।

- हालिया कूटनीतिक वार्ता (2023-2024): कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से मतभेदों को प्रबंधित करने के प्रयास किए गए हैं।

हालिया घटनाक्रम और राजनयिक आदान-प्रदान (75वीं वर्षगांठ)

- विदेश सचिव की चीन यात्रा (2025):

- सीमा स्थिरता: दोनों राष्ट्र वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए।

- आर्थिक सहयोग: व्यापार और निवेश चर्चाएँ केंद्र में रहीं।

- लोगों के बीच आदान-प्रदान: सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शैक्षिक सहयोग को फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई।

- स्थिर संबंधों पर चीन का बल: इन वार्ताओं के दौरान, चीन ने स्थिर द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के लिए ‘मतभेदों को रचनात्मक रूप से संभालने’ के महत्व पर प्रकाश डाला। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया कि दोनों पक्षों को LAC पर तनाव कम करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

- सीधे वायुई संपर्क की पुनर्स्थापना: भारत और चीन पाँच वर्ष पश्चात् सीधी उड़ान सेवाएँ फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। इससे लोगों के बीच आदान-प्रदान बढ़ने और आपसी समझ को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

भारत-चीन संबंधों में चुनौतियाँ

- सीमा विवाद: कूटनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अनसुलझे सीमा विवाद एक बड़ी परेशानी बने हुए हैं। 2020 के गलवान संघर्ष LAC पर अस्थिरता की एक कड़ी याद दिलाते हैं।

- व्यापार घाटा: जबकि द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 125 बिलियन डॉलर को पार कर गया, जो साल-दर-साल 1.9% की वृद्धि दर्शाता है, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा चिंता का विषय बना हुआ है।

- भारत चीन में अपने IT और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों के लिए बेहतर बाजार पहुँच चाहता है।

- क्षेत्रीय और वैश्विक प्रतिद्वंद्विता: क्वाड गठबंधन (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को बीजिंग संदेह की दृष्टि से देखता है।

- चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) क्षेत्रीय संपर्क के भारत के दृष्टिकोण के साथ संघर्ष करती है, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में।

आगे की राह: भावी सहयोग की संभावनाएँ

- आर्थिक संबंधों को मजबूत करना: दोनों देश अक्षय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे के विकास जैसे क्षेत्रों में गहन भागीदारी से लाभ उठा सकते हैं।

- असंतुलन को संबोधित करने वाले व्यापार समझौते मजबूत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं।

- सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान: छात्र आदान-प्रदान, पर्यटन और शैक्षणिक सहयोग को प्रोत्साहित करने से लोगों के मध्य संबंधों में सुधार हो सकता है।

- कूटनीतिक और सैन्य वार्ता: संघर्षों को रोकने के लिए निरंतर सैन्य और कूटनीतिक वार्ता महत्त्वपूर्ण है। सीमा पर विश्वास-निर्माण उपाय (CBMs) विश्वास को बढ़ा सकते हैं।

निष्कर्ष

- भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, उनके संबंध सहयोग और प्रतिस्पर्धा का मिश्रण बने हुए हैं।

- सीमा तनाव और व्यापार संबंधी मुद्दे जहाँ चुनौतियाँ पेश करते हैं, वहीं आर्थिक सहयोग और कूटनीतिक जुड़ाव अवसर प्रदान करते हैं।

- भारत-चीन संबंधों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को कैसे संतुलित करते हैं।

Previous article

अध्ययन से निकोबारी लोगों की उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ा