पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

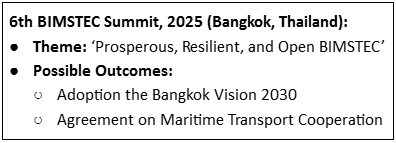

- चूँकि भारत बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के 6वें शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहा है, इसलिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और साझा चुनौतियों का समाधान करने में इसकी भूमिका जाँच के दायरे में है।

बिम्सटेक के बारे में

- यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है।

- बैंकॉक घोषणापत्र (1997) ने औपचारिक रूप से BIST-EC (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) के रूप में संगठन की नींव रखी।

- उसी वर्ष बाद में म्यांमार इसमें शामिल हुआ, जिसने इसे BIMST-EC में बदल दिया, और 2004 में नेपाल और भूटान इसके सदस्य बन गए, जिससे वर्तमान BIMSTEC का गठन हुआ।

- तब से, BIMSTEC ने कनेक्टिविटी, आतंकवाद-रोधी, प्रौद्योगिकी, व्यापार, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों को शामिल करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया है।

पूर्व बिम्सटेक शिखर सम्मेलन

- प्रथम बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, 2004 (बैंकॉक, थाईलैंड): सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना।

- बैंकॉक घोषणापत्र को अपनाना, बिम्सटेक को एक क्षेत्रीय समूह के रूप में औपचारिक रूप देना।

- द्वितीय बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, 2008 (नई दिल्ली, भारत): ऊर्जा, परिवहन और व्यापार संपर्क।

- बिम्सटेक मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA) की स्थापना के लिए समझौता।

- भारत ने बेहतर बिजली-साझाकरण के लिए एक क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड का प्रस्ताव रखा।

- तृतीय बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, 2014 (ने पी ताव, म्यांमार): सुरक्षा और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करना।

- आतंकवाद-निरोध पर बिम्सटेक सम्मेलन का समर्थन।

- ऊर्जा सहयोग पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन।

- चौथा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, 2018 (काठमांडू, नेपाल): संस्थागत तंत्र और परिवहन संपर्क को मजबूत करना।

- बिम्सटेक चार्टर को अपनाना (संगठन को संस्थागत बनाना)।

- बिम्सटेक विकास निधि का प्रस्ताव।

- 5वां बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, 2022 (कोलंबो, श्रीलंका): महामारी के बाद आर्थिक सुधार और सुरक्षा सहयोग।

- बिम्सटेक चार्टर को अपनाना (बिम्सटेक की संरचना को औपचारिक बनाना)।

- सहयोग के 7 प्रमुख क्षेत्रों की स्थापना जैसे:

- व्यापार और निवेश (बांग्लादेश): आर्थिक एकीकरण और व्यापार सुविधा को मजबूत करना।

- परिवहन और संचार (भारत): राजमार्गों, रेलवे और शिपिंग के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क में सुधार करना।

- ऊर्जा सहयोग (म्यांमार): ऊर्जा सुरक्षा, सीमा पार बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ाना।

- आतंकवाद और सुरक्षा; जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन (भारत): आतंकवाद, मानव तस्करी और साइबर खतरों के खिलाफ प्रयासों का समन्वय करना; पर्यावरणीय चुनौतियों तथा आपदा तन्यकता को संबोधित करना।

- प्रौद्योगिकी और नवाचार (श्रीलंका): अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य (थाईलैंड): स्वास्थ्य सेवा सहयोग और महामारी की तैयारी को बढ़ाना।

बिम्सटेक का महत्त्व

- व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना: अंतर-क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को सुगम बनाना।

- कनेक्टिविटी को बढ़ाना: बुनियादी ढाँचे, परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी का विकास करना।

- क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना: आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय अपराध पर सहयोग करना।

- सतत विकास: जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और सतत ऊर्जा पर ध्यान देना।

- लोगों के बीच आदान-प्रदान: सांस्कृतिक संबंधों, पर्यटन और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देना।

भारत के लिए बिम्सटेक का महत्त्व

- सामरिक संपर्क: पूर्वोत्तर भारत के दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को बढ़ाता है।

- ‘एक्ट ईस्ट’ नीति: भारत ब्लॉक में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बिम्सटेक में अग्रणी भूमिका निभाता है। बिम्सटेक भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के साथ संरेखित है, जो दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करता है।

- भारत बिम्सटेक के नेतृत्व वाली परियोजनाओं जैसे कि BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) मोटर वाहन समझौते, त्रिपक्षीय राजमार्गों और बंदरगाह संपर्क कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल है।

- आर्थिक विकास: भारतीय व्यवसायों के लिए बाजारों का विस्तार करता है।

- ऊर्जा सुरक्षा: क्षेत्रीय विद्युत व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाता है।

- भू-राजनीतिक प्रभाव: भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है।

- सार्क का विकल्प: समान विचारधारा वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करके दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) में पाकिस्तान द्वारा पेश की गई चुनौतियों पर नियंत्रण पाता है।

प्रमुख पहल

- बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौता : लंबे समय से लंबित बिम्सटेक एफटीए का उद्देश्य अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है।

- वार्ता टैरिफ में कमी, व्यापार सुविधा और निवेश प्रवाह पर केंद्रित है।

- बिम्सटेक परिवहन संपर्क मास्टर प्लान: भारत ने बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे और हवाई मार्गों को जोड़ने वाले बहु-मॉडल परिवहन नेटवर्क का प्रस्ताव दिया है।

- कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (भारत-म्यांमार) और त्रिपक्षीय राजमार्ग (भारत-म्यांमार-थाईलैंड) इस पहल का हिस्सा हैं।

- बिम्सटेक ऊर्जा ग्रिड: सीमा पार ऊर्जा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक क्षेत्रीय बिजली ग्रिड की योजना।

- भारत और म्यांमार अक्षय ऊर्जा एवं बिजली साझा करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं।

- बिम्सटेक सुरक्षा सहयोग: आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध पर बिम्सटेक सम्मेलन का उद्देश्य सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है।

- भारत और थाईलैंड साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा पहलों का नेतृत्व कर रहे हैं।

- बिम्सटेक आपदा प्रबंधन तंत्र: प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और मानवीय सहायता के लिए क्षेत्रीय प्रतिक्रिया ढाँचे।

बिम्सटेक के समक्ष चुनौतियाँ

- समझौतों पर धीमी प्रगति: एफटीए और प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं में देरी देखी गई है।

- संस्थागत कमज़ोरियाँ: बिम्सटेक के पास पर्याप्त धन और स्टाफ़िंग के साथ एक स्थायी सचिवालय का अभाव है।

- असमान सदस्य प्रतिबद्धताएँ: कुछ सदस्य राष्ट्र बिम्सटेक की तुलना में आसियान या सार्क को प्राथमिकता देते हैं।

- चीन का बढ़ता प्रभाव: म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड में चीनी निवेश भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियाँ पेश करता है।

- भू-राजनीतिक मुद्दे: सीमा तनाव (जैसे, भारत-म्यांमार) और आंतरिक अस्थिरता (म्यांमार का राजनीतिक संकट) सहयोग को प्रभावित करते हैं।

आगे की राह

- क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए एफटीए वार्ता में तेजी लाना।

- बेहतर आर्थिक एकीकरण के लिए कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

- संस्थागत सुदृढ़ीकरण – एक पूर्ण रूप से परिचालन योग्य बिम्सटेक सचिवालय की स्थापना करना।

- आतंकवाद, साइबर खतरों और अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर सुरक्षा सहयोग बढ़ाना।

- बुनियादी ढाँचे और डिजिटल व्यापार में निवेश बढ़ाना।

- क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत को क्षमता निर्माण, व्यापार सुविधा और तकनीकी सहयोग में निवेश करके अपनी विदेश नीति में बिम्सटेक को प्राथमिकता देनी चाहिए।

निष्कर्ष

- बिम्सटेक दक्षिण एशिया एवं दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ने वाले एक क्षेत्रीय आर्थिक और रणनीतिक समूह के रूप में अपार संभावनाएँ रखता है।

- भारत के नेतृत्व और सदस्यों के बीच बढ़ते सहयोग के साथ, बिम्सटेक क्षेत्रीय विकास, संपर्क और सुरक्षा के प्रमुख चालक के रूप में उभर सकता है।

- हालाँकि, इसकी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, बुनियादी ढाँचे के विकास और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है।

- अगर प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, तो बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय कूटनीति और आर्थिक साझेदारी को फिर से परिभाषित कर सकता है।

| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] बिम्सटेक ढाँचे में भारत की सक्रिय भूमिका क्षेत्रीय एकीकरण के लिए उसके रणनीतिक दृष्टिकोण और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भू-राजनीतिक चुनौतियों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को किस प्रकार प्रतिबिंबित करती है? |

Previous article

कक्षा में NEP 2020: नीति से व्यवहार तक

Next article

डिजिटल बाल दुर्व्यवहार: AI-आधारित शोषण का खतरा