पाठ्यक्रम: GS3/आपदा प्रबंधन

संदर्भ

- 26 दिसंबर, 2024 को 2004 के हिंद महासागर में आए विनाशकारी भूकंप और सुनामी की 20वीं वर्षगांठ थी, जो सुमात्रा के तट पर 9.1 तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न हुआ था, जिसने सुनामी विज्ञान एवं आपदा तैयारी के क्षेत्र को व्यापक रूप से परिवर्तित कर दिया।

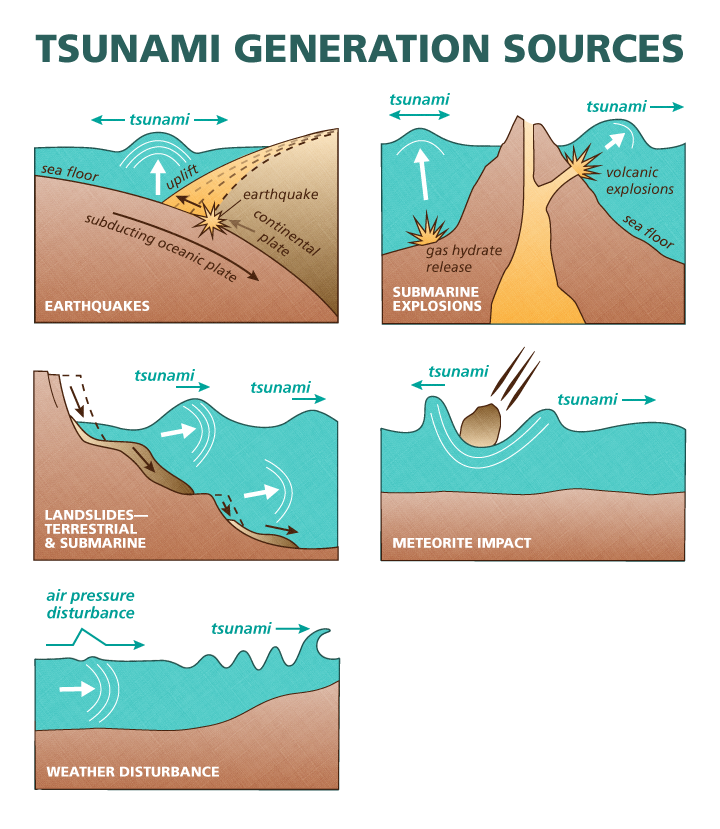

| क्या आप जानते हैं ? – सुनामी लहरों की एक शृंखला है जो समुद्र के अचानक एवं बड़े विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है। सबसे सामान्य कारण समुद्र तल के नीचे या उसके निकट आने वाले बड़े भूकंप हैं, लेकिन अन्य कारणों में भूस्खलन, ज्वालामुखी गतिविधि, कुछ मौसम की स्थिति और उल्कापिंड का प्रभाव शामिल हैं।।  सुनामी सामान्यतः बड़ी भ्रंश रेखाओं के पास उत्पन्न है, विशेष रूप से प्रशांत अग्नि वलय के आसपास, लेकिन यह समुद्र तट से दूर भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट से भी उत्पन्न हो सकती है। |

भारत में सुनामी विज्ञान

- सुनामी, जो प्रायः समुद्र के नीचे भूकंपों के कारण उत्पन्न होती है, तटीय क्षेत्रों के लिए महत्त्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करती है।

- 2004 में हिंद महासागर में आया भूकंप, जो 1900 के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूकंप था, समुद्र तल से 30 किलोमीटर नीचे सुंडा गर्त में उत्पन्न हुआ था, जहाँ इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट बर्मा माइक्रोप्लेट के नीचे क्षेपित होती है।

- परिणामस्वरूप उत्पन्न सुनामी ने हिंद महासागर के आसपास के 17 देशों को प्रभावित किया, जिससे अभूतपूर्व विनाश हुआ और लगभग 227,000 लोगों की मृत्यु हो गई।

- आपदा के व्यापक स्तर ने इस तरह के प्राकृतिक जोखिमों के प्रति विश्व की संवेदनशीलता को प्रकट किया।

- 69% सुनामी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती हैं।

प्रारंभिक चुनौतियाँ और विकास

- 2004 से पहले, भारत में सुनामी के प्रति जागरूकता और तैयारी अत्यधिक कम थी। देश ने पहले भी सुनामी का अनुभव किया था, जैसे 1881 का कार निकोबार भूकंप और 1883 का क्राकाटोआ विस्फोट, लेकिन ये घटनाएँ अपेक्षाकृत कम तीव्रता से युक्त थीं।

- हालाँकि, 2004 की सुनामी एक चेतावनी थी। इसने भारत के आपदा प्रबंधन बुनियादी ढाँचे में कमियों और सुनामी का पता लगाने एवं प्रतिक्रिया में वैज्ञानिक प्रगति की आवश्यकता को प्रकट किया।

सुनामी विज्ञान में प्रगति

- भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (ITEWC): 2004 की भूकंप आपदा के प्रत्युत्तर में, भारत ने सुनामी उत्पन्न करने वाले भूकंपों का पता लगाने और समय पर चेतावनी जारी करने के लिए हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) में ITEWC की स्थापना की।

- उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: INCOIS ने एक अत्याधुनिक सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (TEWS) विकसित की, जिसने 2007 से कार्य करना प्रारंभ किया।

- यह समय पर चेतावनी प्रदान करने के लिए भूकंपीय स्टेशनों, ज्वार मापकों और गहरे समुद्र में सुनामी का पता लगाने वाले उपकरणों से डेटा को एकीकृत करता है।

- आज, विश्व भर में लगभग 150 स्टेशन हैं, जिनमें डीप-ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ़ सुनामी (DART) उपकरण सम्मिलित हैं जो सुनामी का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर दाब में बदलाव की निगरानी करते हैं।

- उन्नत तकनीक: प्रौद्योगिकी में प्रगति ने सुनामी का पता लगाने और उसका मॉडल बनाने में लगने वाले समय को अत्यधिक कम कर दिया है।

- आधुनिक एल्गोरिदम और तेज़ सुपरकंप्यूटर अब सूचना के तेज़ प्रसारण की अनुमति देते हैं, जिससे चेतावनी जारी करने का समय 50 मिनट से घटकर सिर्फ़ पाँच से सात मिनट रह गया है।

- निगरानी स्टेशनों में वृद्धि: समुद्र तल निगरानी स्टेशनों की संख्या में प्रभावी रूप से वृद्धि हुई है, जो 2004 में सिर्फ़ एक थी, जो आज 14,000 से अधिक हो गई है।

- यह व्यापक नेटवर्क प्रारंभिक पहचान और प्रतिक्रिया के लिए महत्त्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है।

सामुदायिक तैयारी एवं शिक्षा

- तकनीकी प्रगति से परे, सुनामी के प्रभावों को कम करने के लिए सामुदायिक तैयारी महत्त्वपूर्ण है।

- INCOIS तटीय समुदायों को सुनामी के जोखिम और प्रतिक्रिया रणनीतियों के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण सत्र एवं मॉक ड्रिल आयोजित करता है।

- UNESCO-IOC द्वारा शुरू किए गए ‘सुनामी रेडी (Tsunami Ready)’ कार्यक्रम का उद्देश्य एक संरचित दृष्टिकोण के माध्यम से सामुदायिक तैयारी को बढ़ाना है।

वैश्विक तैयारी और प्रतिरोधकता

- संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा की गई पहलों ने संवेदनशील क्षेत्रों में तैयारियों में सुधार किया है।

- ITEWC यूनेस्को के अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (IOC) के ढाँचे के अंतर्गत हिंद महासागर के रिम देशों को परामर्श प्रदान करता है।

- यह पूरे क्षेत्र में सुनामी के जोखिमों के लिए समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।

अनुसंधान और भविष्य की दिशाएँ

- पहचान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ: हालाँकि प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ विकसित करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी कवरेज में अभी भी कमियाँ हैं, विशेषकर दूरदराज और अविकसित क्षेत्रों में।

- भूकंपीय नेटवर्क और महासागरीय प्लवों (ocean buoys) के घनत्व एवं सटीकता में सुधार करना, संवेदनशील तटीय समुदायों को समय पर चेतावनी प्रदान करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

- बुनियादी ढाँचा और निकासी योजनाएँ: विभिन्न क्षेत्रों में, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा एवं खराब तरीके से तैयार की गई निकासी योजनाएँ निवासियों की समय पर और सुरक्षित निकासी में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।

- सुनामी के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए लचीले बुनियादी ढाँचे और व्यापक निकासी रणनीतियों में निवेश करना आवश्यक है।

- अनुसंधान और तकनीकी प्रगति: सुनामी के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने और पूर्वानुमान मॉडल को बढ़ाने के लिए निरंतर अनुसंधान एवं तकनीकी प्रगति आवश्यक है।

- अधिक परिष्कृत मॉडल विकसित करने से, जो सुनामी के प्रसार और प्रभाव का सटीक अनुकरण कर सकें, अधिकारियों को आपात स्थितियों के दौरान सूचित निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है।

- इसके अतिरिक्त, उपग्रह-आधारित रिमोट सेंसिंग और मशीन लर्निंग जैसी नई प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने से सुनामी का पता लगाने एवं पूर्वानुमान लगाने में सुधार हो सकता है।

- जन जागरूकता और शिक्षा: विभिन्न तटीय निवासी आसन्न सुनामी के संकेतों और आपातकाल के दौरान उठाए जाने वाले उचित कदमों से अनभिज्ञ हैं।

- सार्वजनिक शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने एवं नियमित अभ्यास आयोजित करने से समुदायों को सुनामी जोखिमों के लिए बेहतर तैयारी करने और उनका सामना करने में सहायता मिल सकती है।

| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] 2004 में हिंद महासागर में आए विनाशकारी भूकंप और सुनामी के बाद सुनामी विज्ञान एवं पूर्व चेतावनी प्रणालियों में हुई महत्त्वपूर्ण प्रगति पर चर्चा कीजिए। तटीय समुदायों पर इन प्रगति के प्रभाव और सुनामी के जोखिमों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का विश्लेषण कीजिए। |

Previous article

भारत के ‘स्टील फ्रेम’ को जाँच की आवश्यकता

Next article

मानवता के विरुद्ध अपराध और भारतीय प्रवृति